世は正に筆圧対応Windowsタブレット戦国時代!(てきとう)

という訳で、初代Surface Proを(たぶん)皮切りに

ガジェット好きやお絵かき好きに微妙なブームとなっていた、

「あれ?コレって簡易的な液タブとしても使えるんじゃない?」

「そしてそう考えたら結構お得じゃない?」

的なWindowsタブレットが増えてきたので、

とりあえず現時点で発売,もしくは発売が予定されている,

筆圧入力対応のWindowsタブレットについてなんとなくまとめておきたい。みたいな。

(メチャクチャ長いので機種名がわかる場合は目次から飛んだ方が速いと思います)

また、この記事では、製品画像やテキストリンクにアフィリエイト広告を利用しています。

(なるべく公式のキレイな製品画像を載せたいので…)

更新履歴(最近の10件とピックアップ情報)

2023年8月4日:Vivobook S 14 Flip TN3402YAを追加しました。

2022年7月3日:FMV LOOX (2022年モデル)を追加しました。

2022年3月11日:Huawei MateBook E(2022年モデル)を追加しました。

2021年10月27日:Surface Pro 8を追加しました。

2021年7月16日:ASUS ZenBook Flip S UX371EA (2020年モデル)を追加しました。

2021年6月28日:HP Spectre x360 14(2020年モデル)を追加しました。

2021年5月30日:MSI Summit E13 Flip Evoを追加しました。

2021年5月1日:dynabook VZ/HPを追加しました。

2020年12月24日:raytrektab 8インチモデル RT08WTを追加しました。

2020年11月6日:Surface Pro X (2020年10月モデル)を追加しました。

ピックアップ情報:

目的に合わせた製品の選び方の内容を少し更新しました。

低スペックな機種でも快適に使うための工夫をまとめた記事へのリンクを追加しました。

HP ENVY13 x360(2018年モデル)の欄にレビュー記事へのリンクを追加しました。

dynabook VZ72の欄にレビュー記事へのリンクを追加しました。

- なんで微妙に人気となったのかとか(読み飛ばしてOK)

- 追記:2020年4月現在はワコムの液晶ペンタブレットにもお手頃なモノが増えてきています。

- 目的に合わせた製品の選び方みたいなヤツ(わかってる人は読み飛ばしてOK)

- 2020年6月現在の時点でオススメできる機種とか

- 現時点で発売されてる筆圧対応Windowsタブレット

- ・ASUS VivoTab Note 8 R80TA

- ・dynabook Tab S68/NG

- ・dynabook R82

- ・dynabook N72

- ・dynabook DZ83

- ・Endeavor TB01S

- ・ARROWS Tab WQ2/X

- ・ARROWS Tab QH/D1

- ・ARROWS Tab WR1/X

- ・arrows Tab RH77/B1

- ・FMV LOOX (2022年モデル)

- ・LAVIE Tab W TW710

- ・Venue 10 Pro 5056

- ・Surface Pro

- ・Surface Pro 2

- ・Surface Pro 3

- ・Surface 3

- ・Surface Go

- ・Surface Go 2

- ・Surface Pro 4

- ・Surface Pro (2017)

- ・Surface Pro 6

- ・Surface Pro 7

- ・Surface Pro X

- Surface Pro X (2020年10月モデル)

- ・Surface Pro 8

- ・Photon 2

- ・VAIO Z Canvas

- ・HUAWEI MateBook

- ・HUAWEI MateBook E

- ・Huawei MateBook E(2022年モデル)

- ・HP Elite x2 1012 G1

- ・HP Spectre x2

- ・HP ENVY 12 x2

- ・HP ZBOOK x2

- ・ASUS TransBook3 T303UA

- ・ASUS TransBook T304UA

- ・ASUS TransBook 3 T305CA

- ・ASUS TransBook Mini T102HA

- ・Acer Switch Alpha 12

- ・Acer Switch 3

- ・Diginnos DGM-S12Y

- ・raytrektab DG-D08IWP

- raytrektab 8インチモデル RT08WT

- ・raytrektab DG-D10IWP

- ・raytrektab DG-D10IWP2

- ・SAMSUNG Galaxy Book 12.0

- ・SAMSUNG Galaxy Book 10.6

- ・マウスコンピューター MT-WN1201S

- 筆圧入力対応のノートPC

- ・LG gram 14T990-GA75J

- ・LG gram 2-in-1 14T90N-VR51J1 (2020年モデル)

- ・Dynabook KIRA L93 PL93PGP-ZHA

- ・dynabook VZ72

- ・dynabook VZ/HP

- ・ASUS ZenBook Flip S UX370UA

- ・ASUS ZenBook Flip S UX371EA (2020年モデル)

- ・ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402YA

- ・Surface Book

- ・Dell XPS 13 2-in-1

- ・Let’s note XZ6

- ・Acer Spin 5 (SP513-52N-N78U)

- ・HP Spectre x360 (2017年11月モデル)

- ・HP Spectre x360 13 (2018年10月モデル)

- ・HP Spectre x360 14(2020年モデル)

- ・HP ENVY13 x360 (2018年モデル)

- ・HP ENVY13 x360 (2019年モデル)

- ・HP ENVY 15 x360 (Ryzen搭載モデル)

- ・HP Spectre Folio 13

- ・VAIO A12

- ・富士通 LIFEBOOK MH75/D2

- ・富士通 LIFEBOOK UH95(WU3)

- ・マウスコンピューター m-Book U400S

- ・MSI Summit E13 Flip Evo

- おまけ:低スペックな機種でも快適に使うための工夫をまとめました

- 関連記事

なんで微妙に人気となったのかとか(読み飛ばしてOK)

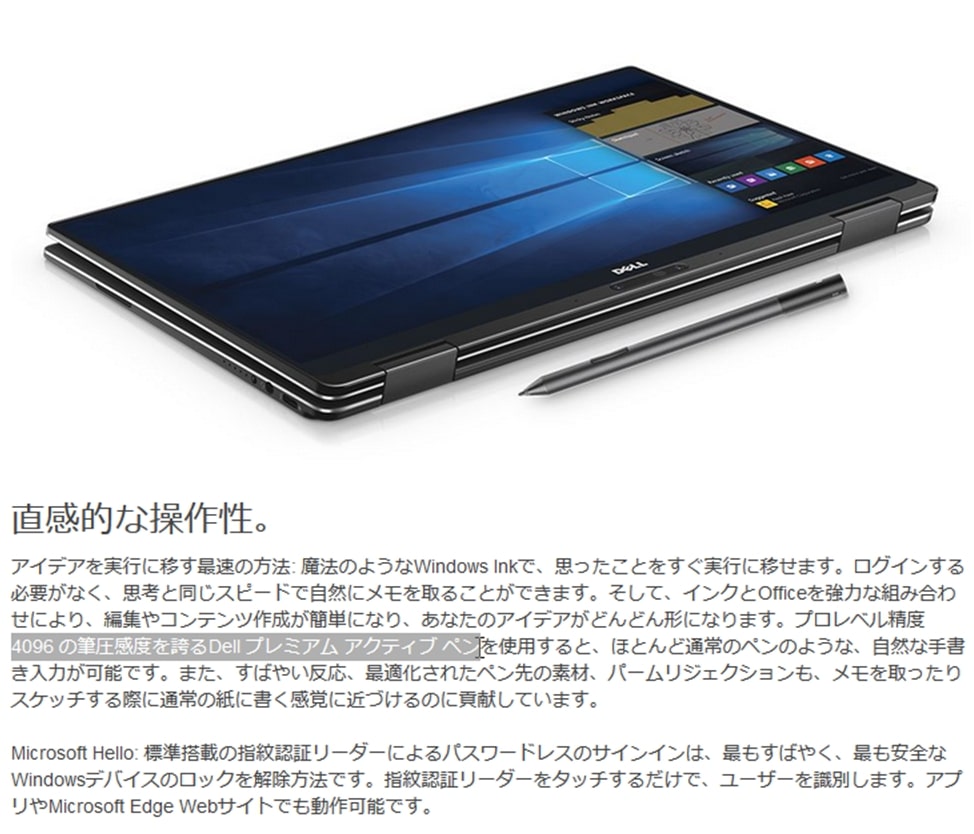

△筆圧入力対応Windowsタブレットの代表格であるSurface Pro

まず筆圧入力に対応したWindowsタブレットがなぜ

微妙に人気となっているのか的な事をザツに言っておくと、

液晶ペンタブレットって高いんですよ。

画面に直接描けるっていうメリットは大きいし、

技術的にも高度なのは分かるんですけどモロ業務用。

みたいな価格帯(Cintiqが13万円~30万円位)。

それがWindowsタブレットでは記事冒頭に書いたように

初代Surface Proは10万円前後で買えて1,024段階の筆圧検知に対応していて、

それもfeel IT technologiesというワコムの技術を使っていたんですな。

もちろんCintiqのような専用機には精度とか画面の大きさとかでは劣ってるんですけど、

「この値段でまあまあ高性能なWindowsPCが買えて、しかも液晶ペンタブレットみたいな事ができるのかー!」みたいな感じで、

ガジェット好きの人だけではなく、お絵かき好きの人にも微妙に人気になったんですな。

そこに(目を付けたのかどうかは分からないけど)

ASUSが2014の1月に発売したのがVivoTab Note 8という機種で、

この機種は性能がそれ程高くない(というかハッキリ言うと低い)代わりに、

Surface Proと同じくfeel IT technologiesに対応していて、且つ約4万8000円という低価格で販売されました。

そこからグワッと筆圧対応Windowsタブレット全体が勢いづいてきた。みたいな雰囲気なんですわ。

追記:2020年4月現在はワコムの液晶ペンタブレットにもお手頃なモノが増えてきています。

上の段で言ったように、この記事を最初に書いた2015年頃は液晶ペンタブレットと言えばワコムのCintiqしかなくて、

それも13万円~と,かなり高価なものだったんですけど、2020年現在はワコムの液晶ペンタブレットにもお手頃なモノが増えてきました。

具体的に言うとダイレクトボンディング1ではないものの、

15.6インチのフルHD,IPS液晶(画面を見る際の角度による色合いの変化が少ないやつ)パネルを搭載していて、8,192段階の筆圧検知,±60°までの傾き検知に対応した「Cintiq 16 FHD」が2020年4月現在の実勢価格でだいたい67,000円くらい。

表示できる色域の広さや視野角,読み取り分解能は上のCintiqに負けるけど、4,096段階の筆圧検知と±60°の傾き検知に対応していて、

対応機種は限られるものの,PCだけではなくアンドロイド端末に接続して使える「Wacom One 13」が38,000円~40,000円くらいと、

今までガチの業務用みたいなモノしかなかったことを考えるとだいぶお手頃感がある価格の製品がリリースされています。

仕様を見ても価格を考慮するとワリと魅力的な性能だと思うので、既にある程度のスペックがあるPCを持っている方はこちらも合わせて検討してみるとよろしいかと思いますぞ。

(ちなみにAmazon大きな買い物をする場合は、予めAmazonギフト券をコンビニ・ATM・ネットバンキングのいずれかで支払って

自分のアカウントにチャージしておくと、チャージ額の最大2.5%分がポイント還元されてお得ですよ)

目的に合わせた製品の選び方みたいなヤツ(わかってる人は読み飛ばしてOK)

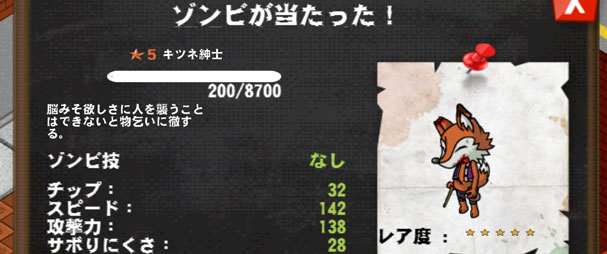

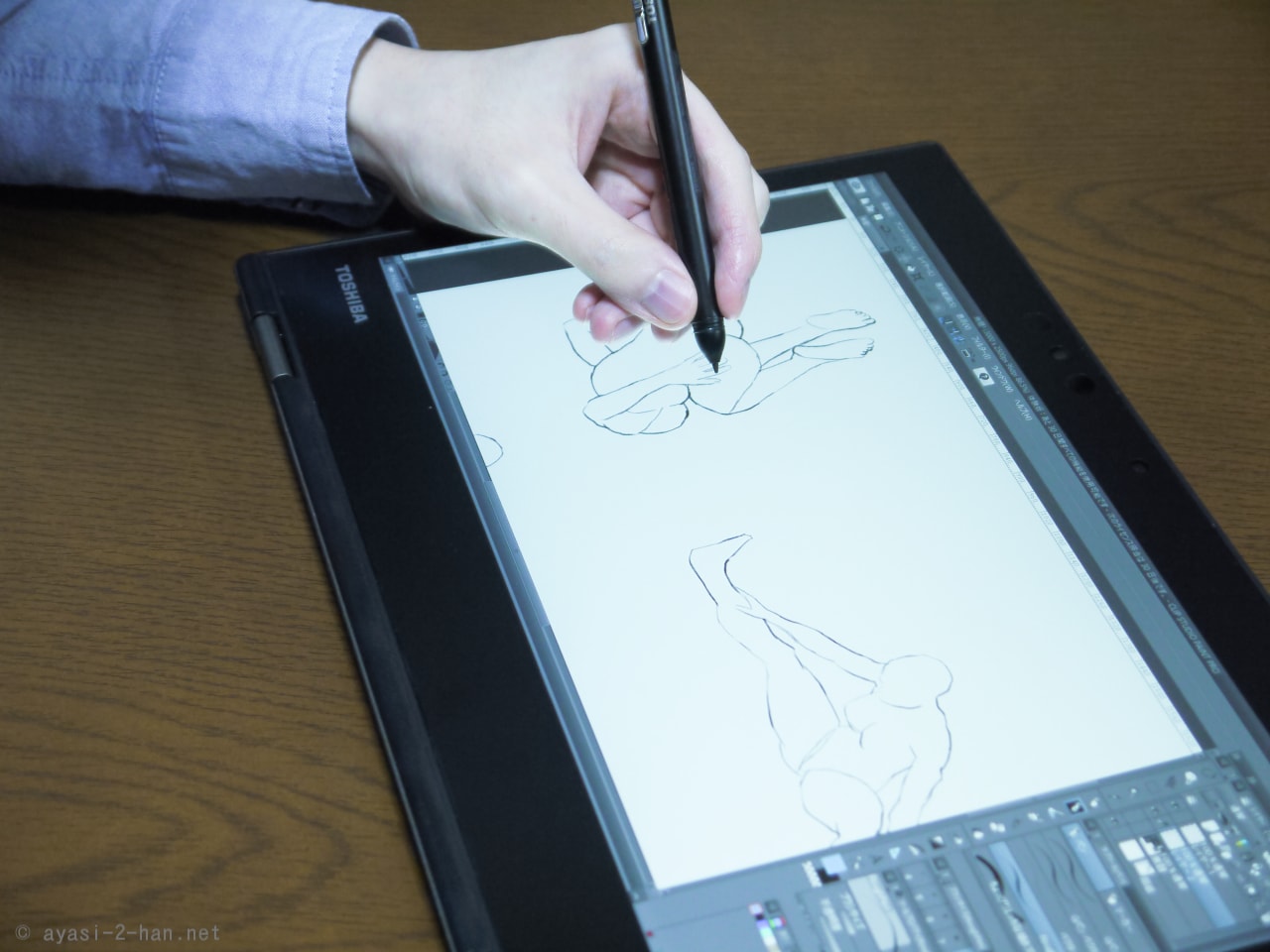

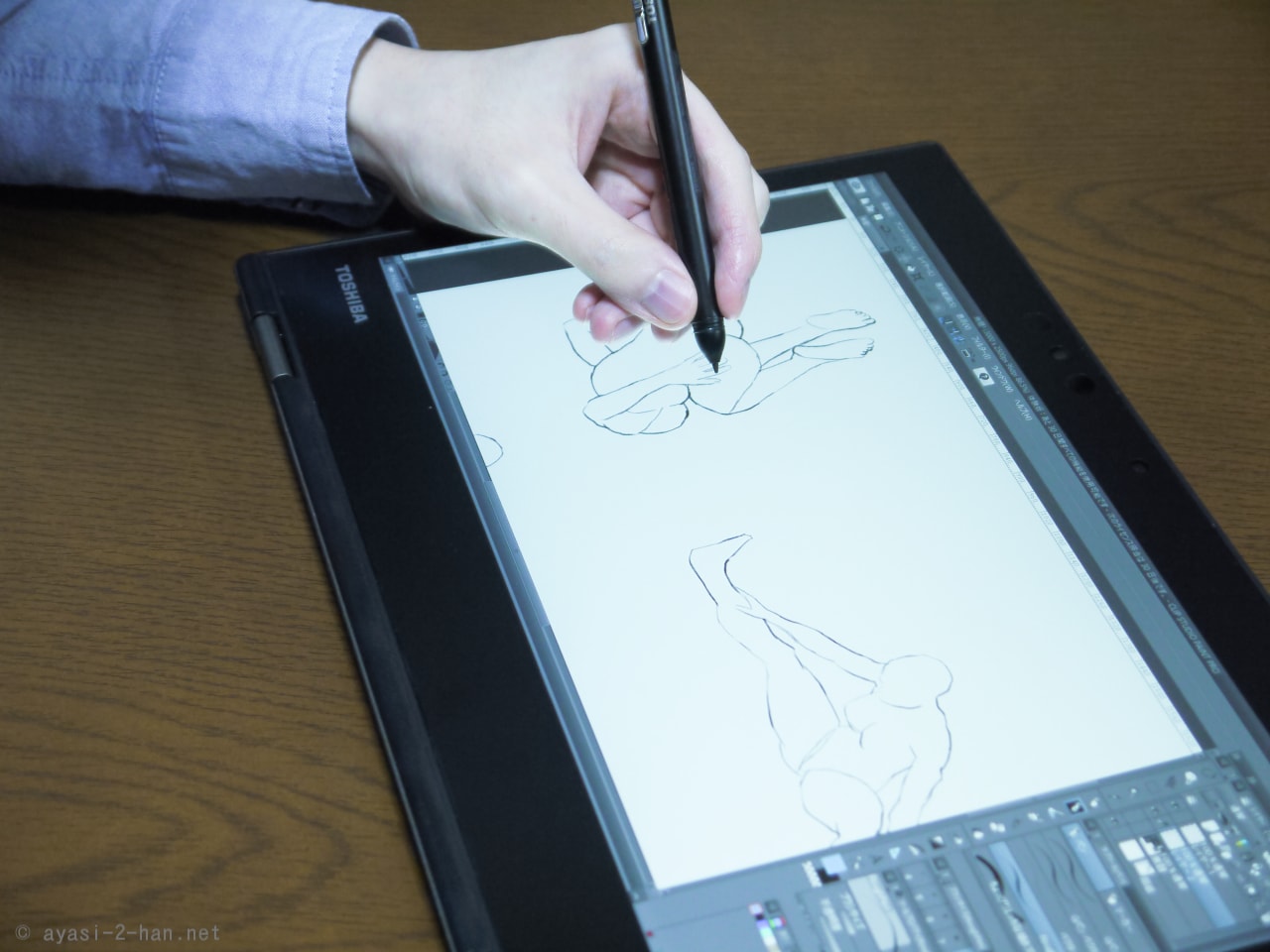

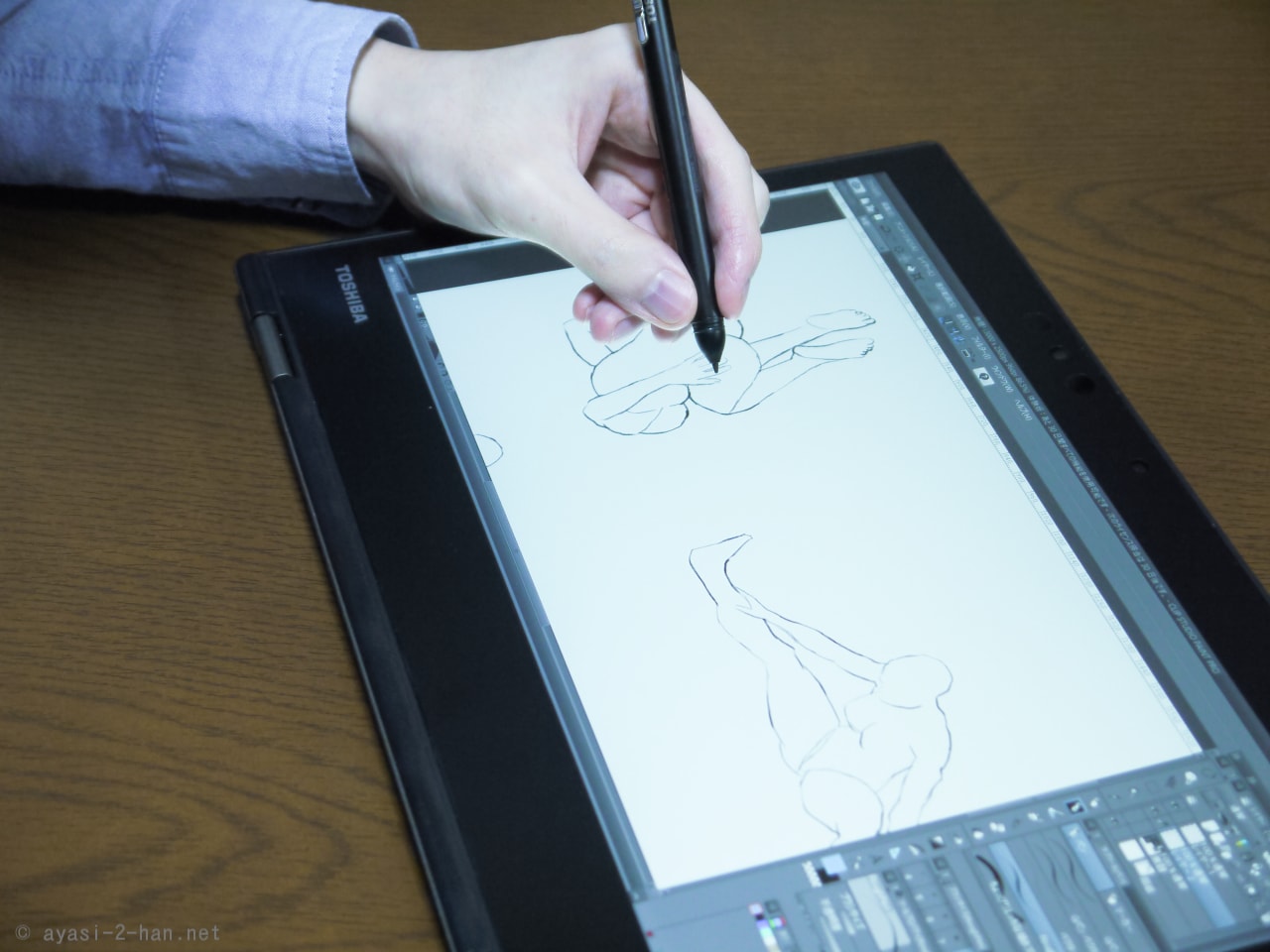

△文字ばっかりで寂しかったので入れた画像なので特に意味とかは無いです。

この段では製品を選ぶ上での目安と、おおよその基準を書いています。

まず製品を選ぶ目安としては、「自分がそのPCでやりたい事」の中で一番重い処理を基準にして、

その作業が快適にできるモノを選ぶと良いでしょう。

「それでもよくわかんないよ」って方向けに最初にザックリ構成の例を書いておくと、

- 「動画編集やRAW現像みたいな重めの処理もやりたい」 って場合は、Core i5もしくはRyzen 5以上/RAM16GB以上/SSD512GB以上の機種を,

- 「快適に使いたいけどそんなに重い処理を頻繁にする訳じゃない」 って場合は、Core i5 もしくはRyzen 5/RAM8GB以上/SSD256GB前後の機種を,

- 「基本的にネットとメール、後は動画視聴ができれば良い」 って場合は、Celeron以上/RAM4GB以上/ストレージ128GB以上の機種を選べば良い

個人的にはCore i5もしくはRyzen 5以上/RAM8GB以上/SSD256GB以上の構成であれば、特に工夫をしなくても殆ど全ての作業を快適にこなせるのでおすすめです。

また、5年とか長期間ガッツリ使うつもりなら、4コア8スレッドのCore i5 Ryzen 5以上/RAM16GB以上/SSD512GB以上の構成で探すと良いでしょう。

パーツ毎の性能の目安となるポイントを順に書いていくと、

OS:基本的にWindows 10 Home (64bit)でOK。

一応細かい事を言うと、ProだったらWindowsアップデートを延期できるとか、

マシンに搭載されているRAMが4GB以下なら32bitのOSの方がフットプリントが小さいから若干マシだとか、っていう要素は一応あるっちゃあるんですけど、OSのエディションとかは法人向けの製品以外基本的に選択の余地がないので、特に考える必要は無いです。

CPU:性能が高いモノほど高度な処理を行う際の所要時間が短くなる。

一定以上モノになると体感的には「速くなるというよりは遅く感じる事が減る」という具合。

製品を性能が高いモノから順に挙げていくと、

性能が高いグループIntel:Core i7/Core i5/Core i3/

AMD:Ryzen 7/Ryzen 5/Ryzen 3

性能がそこそこのグループ:Core m7/Core m5/Core m3/

性能が低めのグループ:Celeron2/Atom x7/Atom x5/Atom x3

という具合。目安としては、動画編集のような高度な処理をやりたいならCore i5/Ryzen 5以上,

そんなに高い負荷をかけるような事はしないけど、マルチタスクでの処理を快適に行ないたいならCore m5以上のモノを選ぶと良い。てな感じ。

Celeronはネットやメールみたいな負荷が軽い作業が殆どだったり、

ちょっと負荷をかけるにしてもシングルタスクでやるよって場合はまあ大丈夫かな。

2022年現在の感覚で見るとAtomやCeleron搭載機に関してはキビシイので、避けた方が良い感じです。

RAM:容量が大きいほど色々な処理が遅くなりにくい。

また、あまりにも容量が足りないとメモリ不足の警告が出てソフトを終了させないとイケなくなったり、エラーが出てソフトが勝手に終了する事がある。

2GBから4GBにしたり4GBから8GBにするとロコツに速くなるけど、

コレもまた一定以上の容量になると「速くなるというよりは遅くなる事が減る」という感じ。

RAMに関しても容量と共にだいたいの使い勝手を書いていくと、

- 16GB以上

- 8GB

- 4GB

- 2GB

快適。一括してRAW現像をやりながらブラウザでタブを開きまくるみたいな使い方をしない限りメモリ不足になる事は無い。

快適。ただし動画を見ながらブラウザゲームをやって、別ブラウザでタブを30個くらい開いてブラウジングする。みたいな使い方をしてるとメモリ不足になる事がある。

キツい。メモリ不足になる事はふつうにあるし、ブラウザでタブを開きすぎないようにするとかの工夫が必要になってくる。

画面解像度がフルHO(1,920×1,080)以上ある機種だとよりメモリ不足になりやすい。

だいぶキツい。ソフトの機能やWebでの表現は年々拡充されて、メモリの消費量も増えているので、シングルタスクでもメモリ不足になる事があるので正直オススメしない。

△快適に使うための工夫については上記記事を参考にして貰えれば幸い。

という具合。

目安としては8GB以上あれば殆どのシーンで快適に使えて、4GBでもメインマシンとして使うのでなければなんとかなるって感じ。

ただし快適に使いたいのなら上記記事で紹介している様な工夫をした方が良いです。

画面解像度:高ければ高いほど一度に多くの情報を表示できる。

今まで確認したWindowsタブレットの画面解像度の規格を高い順に挙げていくと、

(規格の名前が無いモノはそのディスプレイが搭載されている製品名を書いています)

Surface 13.5(3,000×2,000)

QHD+(3,200×1,800)

TransBook 3(2,880×1,920)

Surface 12.3(2,736×1,824)

VAIO Z Canvas(2,560×1,704)

WQHD(2,560×1,440)

QHD(2,160×1,440)

WUXGA (1,920×1,200)

フルHD(1,920×1,080)

HD+(1,600×900)

FWXGA(1366×768)

WXGA(1,280×800)

HD(1,280×720)

なんだか色々あり過ぎって感じですが、ザックリ言うとフルHD以上あればOK。

2018年現在だいたいのスマートフォンの画面解像度がフルHD以上になってることからも分かるかと思いますが、HDとかWXGAはロコツに狭いです。

じゃあ広ければ広いほど良いか?っていうと、Windowsタブレットの場合画面サイズとの兼ね合いがあるので、画面の大きさに対して解像度が高すぎると、アイコンとか文字がかなり小さくなるのでけっこう見づらいです。

まあ画面解像度が高い製品は設定で画面解像度を下げることが出来るけど、

画面解像度が低い製品は上げることが出来ないので、基本的に高すぎる方が低すぎるよりは良いんですけど、画面解像度が高いと描画負荷やメモリの消費量も自ずと大きくなるので、今のところフルHD(1,980×1,080)~3,000×2,000くらいがちょうど良いかなぁという感じ。

ストレージ:(基本的には)容量が大きいほど速度も速い。

Windowsタブレットの場合、ストレージはSSDとeMMCしかないんですけど、

SSDにも規格があるのでそれと共に順に挙げていくと

性能が高いグループ:NVMe&PCIe M.2(32Gb/s)

性能が高いグループ:mSATA&SATA3(6Gb/s)

性能が低めのグループ:eMMC(マチマチだけど遅い)

という具合。

SSDの中ではNVMeとPCIe接続のM.2がダントツで速いんですけど、

mSATAとSATA3も普通に速いので、動画編集みたいに大きなファイルを読み込む事が多い人以外はあんまり違いを感じないかも。

eMMCはSSDじゃなくてフラッシュメモリーで、規格的には速いモノも一応あるらしいんだけど、Windowsタブレットで使われているのは「遅いHDDよりは速いけど、速いHDDよりは遅い」みたいなモノなのでけっこう遅くて、SSDと比べるとロコツに違います。

また、SSDは(基本的に)容量が大きいほど性能が高いので、

128GBのモノよりは256GBとか512GBのモノの方が速いことが多いです。

容量の目安も書いておくと、

- 512GB以上

- 256GB

- 128GB

- それ以下

快適。メインマシンとしてもふつうに使える。

ふつうに使える。ただ動画や画像などのデータの保管庫は別に必要となるかも知れない。

不便すぎることは無いけど意識して容量を節約する必要がある。

意識して容量を節約した上で工夫しないとけっこう苦労する。

てな感じですわ。ココで言う「工夫」は、容量が大きなSDカードやmicroSDを常時挿しておいてドキュメントフォルダや不急のデータは全部そこに入れる。みたいな事ですな。

ペン入力機能:ワコムとMPP(旧名N-trig)の2強。

ペン入力機能に関しては現状ワコムとMPPの2強状態です。

Windowsタブレットで使われている規格を挙げていくと、

ワコムEMR プロペン2(電磁誘導):傾き検知対応,8,192段階

ワコムEMR プロペン(電磁誘導):傾き検知対応,4,096段階

ワコムアクティブ静電結合:2,048段階

ワコムfeel IT technologies(電磁誘導):1,024~4,096段階(機種による)

MPP(Microsoft Pen Protocol/旧名N-trig):256~4,096段階(機種による)

その他:ASUS Pen(1,024段階)ASUS Pen2.0(4,096段階)など、

という具合。

ワコムは相当昔からペン入力一本槍で戦っているので一日の長があるのは確かって感じですな。また、電磁誘導のモノはペン側に電池を入れる必要が無いのでペンが軽いモノが多いです。

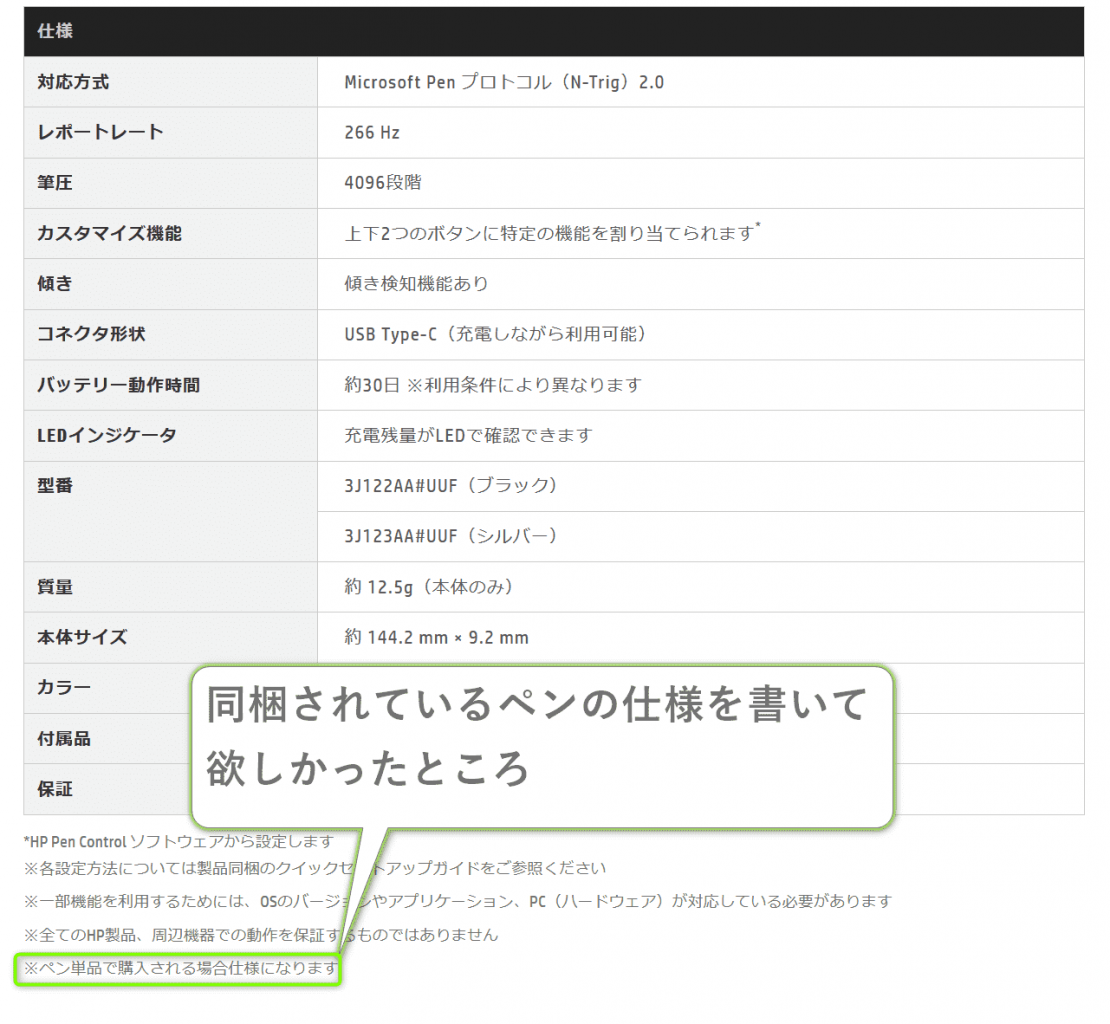

MPPに関しては電池が必要で且つ検知できる筆圧の解像度が機種によってマチマチなのですが、私がHP ENVY 13 x360と傾き検知対応,1,024段階筆圧検知対応のSpectre アクティブペン2の組み合わせで使った印象ではON加重3が重く、ギリギリガマンできないくらいのフィーリングだったので、

MPP系のペン入力でお絵描きするなら少なくとも4,096段階の筆圧検知に対応している機種を選んだ方が良いと思いますわ

まあスペックに関してはザッとこんな感じ。

あとは「自分がそのPCでやりたい事」の中で一番重い処理を基準にして、

その作業が快適にできるモノを選ぶと良いですわ。

よくわかんない場合は最初に書いた構成と欲しい機種のスペックを見比べてみると良いかと。

また、スペックがビミョウに足りなくて遅い。という場合は「低スペックな機種でも快適に使うための工夫」をまとめた記事を書いたので、そちらを参考にして設定を済ませればマシになるかと思います。

2020年6月現在の時点でオススメできる機種とか

最近このページが長すぎる事もあってか、「よく分かんないけど、オススメの機種を教えて欲しいぜ!」という質問を頂く事が増えてきました。

目的としている事やその人の状況によって、どの製品が合っているかは変わってくると思いますがとりあえず、

もし私がこういう状況であればこの中のどれかにするだろな…

と思う機種や構成をいくつか挙げておく次第。

- (PCを持っていないなら)最新か一世代前のSurface Pro + Surfaceペン or Bamboo Ink Plus

- (既にある程度のスペックがあるPCを持っているなら)ワコムの安価な液晶ペンタブレット

- (PC的な用途で使わないなら)第三世代iPad Air + 第一世代ApplePencil

という具合。順に見ていくと…

最新か一世代前のSurface Pro + Surfaceペン or Bamboo Ink Plus

ペン入力機能:傾き検知対応,4,096段階筆圧検知対応,「MPP」(旧名N-trig)

掛かる金額:Surface Pro本体 8万円~25万円前後(構成によって変わる) + Surfaceペン 1万円前後 + ペーパーライクフィルム(書き味を紙っぽくするための保護フィルム)2,000円前後

もし自由に使えるPCを持っていないのならPCとしてもワリと高性能なSurface Proシリーズの製品を選ぶと良いでしょう。

PCは「何かを作るための汎用的な機械」なので、ある程度性能が高いモノを持っているとできる事が段違いに広がります。

Surface Proシリーズの製品は最新のモノでもペン入力性能だけで見ると中の上くらいなので、正直wacomEMR系のテクノロジーを利用できる他の機種の方が優れていたりはするんですけど、Windowsタブレットとしての総合力が高いのが最大の魅力ですな。

(真ん中より上の構成であれば)Windowsタブレットとして一線級のマシン性能がありますし、世界的にメジャーというか数が出ている機種なので、製品の性能や構成に対しての価格は割安な事が多いです。

もう少し正確に言うと製品の価格自体は決して安くはありませんが、マシン性能や構成だけではなく製品としての作りの良さ等も含めるとSurface Proと同等のモノはもっと高い。って感じですな。

また、画面のアスペクト比(縦横比)が3:2と一般的なモノと比べて短辺が大きいため、ツールバーを開いていても広く使えて色々と便利です。

また、純正品・サードパーティー品問わず周辺機器が充実していて、上に載せたようなモノを使えばSurface Proを買った後からでも製品の弱点を補ったり、長所を伸ばすような事がある程度できるのも重要なポイントですな。

△参考リンク

ペンに関してはSurface Pro7の場合は2020年6月現在の時点で純正品のSurfaceペンじゃないとダメっぽいんですけど、Surface Pro6までの機種であればワコムのBamboo Ink Plusの方がON加重4が軽かったりするので、機種に合わせて選ぶと良いかと。

また、PC的なスペックもワリと高いので、もしSurface Proのペン入力機能に満足いかなかったとしても、(携帯性は犠牲になるし、本末転倒っぽい気配はしますが)Surface Proにペンタブレットや液晶ペンタブレットを繋いで使う事もふつうにできるので、そういった意味でもオススメしやすい印象。

PC的な性能が高いWindowsタブレット全般で言える事ですが、利用できるソフトや周辺機器の幅が広く、たとえ単体では実現できない事でも「他のデバイスやソフトを組み合わせて実現する」といった使い方ができるのも良いところですな。

Surface Pro のオススメ構成と買うタイミング・買い方

そんな訳でWindowsタブレットの中ではワリと万人に勧められる製品のSurface Proシリーズなんですけど、構成や買うタイミング・買い方によって大きく値段が変わってきます。

なのでオススメの構成とお得に買うためのタイミング・買い方についても書いていく次第。

とりあえずオススメの構成と買うタイミング・買い方を順に挙げていくと…

Surface Pro シリーズでオススメの構成は…

(だいたいの方はコレでOK)CPU Core i5,RAM 8GB以上,SSD256GB以上/

(重めの処理を頻繁に行なうなら)CPU Core i7,RAM 16GB以上,SSD512GB,

という具合。

軽めのお絵描きとか画像編集,動画視聴やブログ製作みたいな用途であればCore i5,RAM8GB,SSD256GBの構成で充分快適にこなせるので、大抵の場合は上の構成でOKです。

動画編集やRAW現像みたいな重めの処理を頻繁に行なうとか、同じお絵描き用途でも3Dオブジェクトを使うとか、レイヤーを多く重ねるとか、キャンバスサイズを大きく設定して描く事が多いならCore i7,RAM16GB,SSD512GBの構成を選んだ方が良いですな。

Surface Pro シリーズをお得に買うタイミング・買い方は…

初めてWindowsタブレットを買う場合は…

MicrosoftStore:Surface Pro 7

まずこの手のWindowsタブレットを使った事が無い方は(できれば)お店で触ってどんなモンか確かめてから購入の検討に入った方が良いですな。

それでもお店が近くになかったり、出かけるのが難しい場合はMicrosoftの公式ストアから買うのが無難です。

他のお店で買うよりは数千円高くなる事が多いんですけど、その代わりに返品とかの条件がゆるいというか、優しいです。

買った後に「思ってたより使いにくかったぜ!」とか「使ってみたけど慣れそうにないぜ!」という場合は、新品同様の状態で同梱品が全て揃っていれば30日間特に条件無しで返品できますぞ。

この手のWindowsタブレットに慣れている場合は…

この手のWindowsタブレットに慣れている方や、何世代か前のSurface Proを使っていて、使い勝手が分かっている方は大型セール時のAmazonから購入したり、ソフマップ等のお店から状態の良い中古品を買うと、だいぶ安く入手できます。

Amazonでは1年に1~2回くらいの頻度でSurface Proシリーズの製品がセール対象になります。

パターンとしてはサイバーマンデーや、プライムデー,初売りセール等の大型セール時に目玉商品として扱われる事が多いですな。

去年(2019年)のプライムデーではCore i7,RAM8GB,SSD256GBのSurface Pro6が126,921円,

Core i5,RAM8GB,SSD256GBのSurface Pro6とタイプカバー、Surfaceペンがセットで136,080円で販売されていました。

コレはその当時の実勢価格と比べても4万円~5万円ほど安い値段なので、新品のSurface Proを買うならAmazonの大型セールで、セール対象になっている時に買うのが(たぶん)一番お得だと思いますぞ。

△中古品は気をつける点はあれど一世代前の製品がだいぶ安く買える感じ。

ソフマップ:Surface Pro 中古 発売日が新しい順

続いて中古品についてですが、同じ構成のSurface Proでも中古品では5万円近く安くなっている事がボチボチあるんですな。

具体的に言うとCore i7,RAM16GB,SSD512GBのSurface Pro7は、調べた時点(2020年5月24日)でMicrosoftの公式ストアだと247,280円なのですが、

ソフマップだと結構キレイな状態のモノが20万円切るくらいの値段で販売されていました。

Surface Pro6だとCore i7,RAM16GB,SSD512GBの構成では新品が18万円前後、中古品だと美品が14万円前後で販売されていましたわ。

注意点として、中古品ではOfficeが欠品している事がワリとよくあるのと、展示品上がりのモノだと外観上はキレイでもバッテリーがだいぶヘタっている事があるので、対応してもらえる場合は一旦問い合わせて聞いてみた方が良いですな。

特にバッテリーのヘタりに関しては製品を使う上での快適性に直結するので、「中古でデジタル製品を買う際の勘所」みたいな事が分かっている玄人の方向けの買い方ですな。

(既にある程度のスペックがあるPCを持っているなら)ワコムの安価な液晶ペンタブレット

Amazon:Wacom One 13

ペン入力機能:±60段階の傾き検知,4,096段階の筆圧検知対応

Amazon:Wacom Cintiq 16 FHD

ペン入力機能:±60レベルの傾き検知,8,192段階の筆圧検知対応

掛かる金額:39,800円~65,000円前後(機種によって変わる)

上の方の段にも書きましたが最近はワコムの安価な液晶ペンタブレットにもお手頃なモノが増えてきています。

エントリー向け製品ながら、wacom Oneは±60段階の傾き検知,4,096段階の筆圧検知に対応していますし、

wacom Cintiq 16は±60レベルの傾き検知,8,192段階の筆圧検知に対応しています。

(ワコムの液晶ペンタブレットの中では)安価な機種ではありますが、流石ソレ専用デバイスなだけあってシッカリしているので、

既にある程度のスペックあるPCを持っていて、且つ携帯性が必要ないなら上に挙げたようなワコムの安価な液晶ペンタブレットをPCに繋いで使った方が満足度は高いかも知れません。

(PC的な用途で使わないなら)第3世代iPad Air+第一世代Apple Pencil

ペン入力機能:傾き検知,筆圧検知対応(詳細は公開されていない)「Apple Pencil」

掛かる金額:第3世代iPad 60,000円~77,000円前後(ストレージ容量によって変わる) + 第一世代Apple Pencil 11,000円前後 + ペーパーライクフィルム 2,000円前後

「お絵描き以外は大して使わないよ」という方であれば、第三世代iPad Airと第一世代ApplePencilを組み合わせるのが安あがりにワリと快適なお絵描き環境を実現する方法です。

補足情報としては、一応第七世代iPadも第一世代Apple Pencilに対応していて、そっちの方が2万円くらい安くはなるんですけど、

第三世代のiPad Airはディスプレイがフルラミネーション(ダイレクトボンディング)5になっているのと、

第七世代iPadと比べて処理能力でいうと1.5倍,画像処理能力でいうと1.9倍の性能を持つA12 Bionicというチップを搭載している点から、

お絵描き用途で使うにしても2万円足して第三世代のiPad Airの方が良いと思いますぞ。

iPhoneの大型版的な存在なので、起動が早くて画面をONにしたらパッと使えるし、元々タッチ操作に特化したマシンなので指を使った拡大縮小や、手のひらツールがメチャクチャスムーズに使えるらしいので、

その手のツールを頻繁に使う私としては魅力的に見えますな。

ペン入力機能について詳細記載されていないものの、傾き検知に関しては2015年のiPad Pro発表時のスクリーンショットを見ると±60くらいはイケそう。

注意点としては、お絵描き目的で買うならペンは純正のApplePencilじゃなきゃダメという事と、「OSの特性上ファイルの取り扱いが特殊で、それが足枷になる事が多い」という所ですな。

「既にあるファイルを素材として読み込んで、それを使って何かを作る」とか、

「作ったモノを汎用的な形式で書き出して、他のソフトと組み合わせて加工する」みたいな使い方をしようとすると途端に面倒な事をしないとイケなくなりますし、

また、「動かすのにドライバーのインストールが必要な周辺機器は使えない事が多い」という点にも注意が必要ですな。

具体的に言うと「描いたイラストや漫画に台詞を入れる」となった場合,アンチック体や新コミック体というような、

標準ではインストールされていない外部のフォントを使いたくなると思うんですけど、iPadには外部のフォントをインストールする機能がありません。

そのため外部のフォントを導入するには、以下の手順で導入する事になります。

その手順としては…

- パソコンで目的のフォントファイルを用意しておく

- フォントファイルを一旦Dropbox等にフォントファイルをアップロードしておく

- iPadにフォントを導入するためのアプリをインストールする。

- iPadからDropboxにあるフォントファイルを選んで、フォントを導入するためのアプリにエクスポートする

- フォントを導入するためのアプリを開き、目的のフォントを選んでインストールする

という風にまあだいぶ面倒くさい手順を踏む必要があるんですな。

コレだったら(環境にもよるけど)iPadではCLIP STUDIO PAINTみたいなパソコンとの同期に対応しているアプリを使って絵だけを描いて、

セリフに関してはパソコンを使う。という風に役割分担をした方が楽そうな感じは正直しますな。

フォントのような素材に限らず、「他のソフトやデバイスと組み合わせて何かを作る」というようなPC的な使い方をしようとすると途端に面倒な事になりがちだったり、

また、PCと比べて対応している左手デバイス等の周辺機器が少なかったり、

iPad用のクリスタ(CLIP STUDIO PAINT)は月額版・年間契約版しか提供されていないといった事にも注意が必要な感じですな。

[st-cmemo webicon=”st-svg-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ iconsize=”100″] ちなみにiPad版クリスタの価格は価格は月額でPRO版6が480円,EX版7が980円,

年間契約でまとめ払いすると割引が適用されてPRO版が2,800円(一ヶ月あたり約233円),EX版が7,800円(一ヶ月あたり650円)となっています。[/st-cmemo]

それでも先に挙げたような画面をONにしたらパッと使える起動の速さや、指を使った拡大縮小のスムーズさ等の点を加味すると、「PC的な使い方はしない」という風にスパッと割り切れる方か、

もしくは「そういった作業を担当できるパソコンを既に持っている」という方にとって、「デジタルでのお絵描きを気楽にする」メチャクチャ便利な相棒になってくれると思いますぞ。

ちなみに私は(それなりの性能があるPCを既に持っている事もあって)第三世代iPad Air + 第一世代ApplePencil + ペーパーライクフィルムを検討している感じです。

現時点で発売されてる筆圧対応Windowsタブレット

そんな訳でとりあえず2020年4月現在,

ワリと普通に買える筆圧入力に対応したWindowsタブレットを順に挙げていきます。

それぞれの製品で良いと感じたところを緑色,

イマイチだと感じたところを赤色,

注意が必要だと思ったところをオレンジ色でマークしているので、

ザックリその製品の特徴を掴みたいのならそこら辺に注意して貰えれば幸いです。

・ASUS VivoTab Note 8 R80TA

VivoTab Note 8 R80TAは2014年の1月にASUSから発売された

ワコムのfeel IT technologiesに対応したWindowsタブレット。

ここに載せているのは2015年2月21日発売のリニューアル版。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8.1 with Bing (32bit)

CPU:Atom Z3740(基本1.33GHz/最高1.86GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:8インチ,1,280×800

RAM:2GB LPDDR3-1066

ストレージ:32GB eMMC

ペン入力:1,024段階 「ワコム feel IT technologies」

発売当初の価格:26,784円~28,000円前後

2016年3月4日時点での実勢価格:新品38,000円~,中古19,800円~

(中古品はOffice抜きのモノが多い)

2016年3月4日追記:(たぶん)生産が完了していて市場価格が上がっているっぽい。

という具合。

格安Windowsタブレットでは(たぶん)最初期にワコムのちゃんとした

ペン入力技術を搭載してきた製品のリニューアル版で、

前モデルとの違いはOSがwith Bingになった事とそれによって下がった価格。

前モデルは4万8000円~5万円前後で、それでも当時は十分安かったんですけど、

新モデルは2万6784円~2万8000円前後という超安い価格になっていて,

更に前モデルと同様,

Microsoft Office Home and Business 2013が付属するんですが、

オフィスを単体で買うよりもこの機種を買った方が安いという。

大変イカれた(イカした)状態となっている辺りも見所だったんですけど

2017年5月21日現在の時点で中古のみの状況になっているっぽくて、

かつ、ドスパラからほぼ完全な上位互換と言っていいraytrektab DG-D08IWPという製品がリリースされているので、

今あえてこのVivoTab Note 8を選ぶ意味っていうのは無いかも。

Windowsタブレットとしてのスペックは黎明期の当時でも最低限だったので2018年現在の状況では相当キビシイ感じ。

今では上に書いたとおり価格が上がっていますし、

ドスパラから同じ8インチのサイズでOS/CPU/RAM容量/ストレージ容量/ペン入力性能の全てが、このVivoTab Note 8よりも高いraytrektab DG-D08IWPという製品が発売されているので、

8インチの筆圧入力に対応したWindowsタブレットが欲しい。という場合はそちらの方が良いと思います

・dynabook Tab S68/NG

△昔の製品なだけあって、今となっては保護フィルムしか市場に

出回っていない感じですな。

dynabook Tab S68/NGは2014年の12月に東芝から発売された

ワコムと共同開発したという新しいペン入力技術

「アクティブ静電結合方式」を搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8.1 with Bing (32bit)

CPU:Atom Z3735F (基本1.33GHz/最高1.83GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:8インチ,1280×800

RAM:2GB DDR3L-1333

ストレージ:64GB eMMC

ペン入力:2,048段階「アクティブ静電結合方式」(ワコムとの共同開発技術)

2015年2月20日時点での実勢価格:48,000円~53,000円前後

2016年3月4日時点での実勢価格:43,600円~,中古28,000円~前後,

という具合。

ペン入力にはワコムとの共同開発技術を使ってるんだけど、

feel IT technologiesとは異なり別途単6電池が必要な感じ。

現状ワリと気軽に買える価格帯のWindowsタブレットではかなりペン入力にこだわった機種で、特にポインタの精度はスゲー高いらしい。

Windowsタブレットとしてのスペックは2014年当時の段階で最低限に限りなく近いモノだったので、今となっては相当キビシイ感じ。

また、上の段のViboTabでも書きましたが、今ではドスパラから同じ8インチのサイズでOS/CPU/RAM容量/ストレージ容量/ペン入力性能の全てが、より高いraytrektab DG-D08IWPという製品が発売されているので、「どうしても8インチの筆圧入力に対応したWindowsタブレットが欲しい」という場合はそちらの方が良いと思います。

・dynabook R82

Amazon:dynabook R82

dynabook R82は2015年3月13日に東芝から発売された、

2,048段階の筆圧検知に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8.1 Update(64bit)

CPU:Core M-5Y31(基本0.90GHz/最高2.40GHz)

Core M-5Y71(基本1.2GHz/最高2.9GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 5300

ディスプレイ:12.5インチ,1,920×1,080

RAM:4~8GB LPDDR3-1600

ストレージ:128~256GB SATA

ペン入力:2,048段階,「電磁誘導方式」

2016年3月17日時点での実勢価格:130,000円~200,000円前後

という具合。

あと、たぶん東芝のダイレクトストア限定だと思うんだけど、

「RAM8GB,ストレージ128GB,Office無し」的な構成の

「PRB82PG-NUA」というモデルもあります。

検出できる筆圧の段階は上の段で紹介したとS68/NGと同じく

2,048段階なんだけど、「製品仕様のページ」には

「電磁誘導方式」としか書いてないので「どうなんだろう」みたいな。

(S68/NGは「アクティブ静電結合方式」)

また、S68/NGが出た時には、

「ここまでペン入力にこだわってくれるんだったら、

画面の解像度とかメモリの容量とかCPUのグレードを上げて

最強お絵かきWindowsタブレットにしてくれたら最高なのに」

的な事を言ってた様な気がするんですけど、

R82/PGPはCPUがCore-M 8,RAMが4GB,画面解像度はフルHDと、

正にその要望に応えてくれたような仕様になっているんですが、約20万円という、

個人的には「えーウソー全然ムリー」的なお値段になっているので、

今度は「CPUはCore i5で良いんで14万円くらいで出して下さいよー」みたいに

思っていたりします(わがまま)

また、CPUがCore-M系なのでAtom系よりはだいぶ性能が良くて

省電力性にも優れてるんですけど、絶対性能としてはCore-i系と比べると一段落ちますし、

「製品サイト」を見ても軽さとかバッテリーの持ち,あとは入力性を優先してる感じだから、

お絵かきというよりは「ガンガン携帯してお仕事に役立てて下さい!」みたいな感じかなー

こちらも2018年9月現在はAcerのSwitchシリーズやASUSのTransBookシリーズ,HPのENVYやSpectreシリーズなどより強力なライバルとなる製品が多数あるので、それらを押し退けてコレを選ぶ理由は正直あんまり…みたいな感じですな。

・dynabook N72

dynaPad N72は2015年の終わり頃に東芝から発売された

ワコムとの共同開発ペン入力技術のアクティブ静電結合に対応したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows Windows 10 Home (64bit)

CPU:Atom x5-Z8300 (基本 1.44GHz/最高 1.84GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ: 12インチ,1920×1280

RAM:4GB LPDDR3-1600

ストレージ:128GB

ペン入力:2,048段階 「アクティブ静電結合方式」(ワコムとの共同開発技術)

2016年3月31日時点での実勢価格:99,800円~120,000円前後,

という具合。

アクティブ静電結合方式のペン入力に対応したWindowsタブレットの

新モデルで,12型のモノとしては発売当時世界最軽量だった。

Windowsタブレットとしてのスペックは、

正直ほかのCherry Trail世代のAtomを搭載したRAM4GBの製品と似たり寄ったりで

ハッキリ言って低いし、2019年8月現在の感覚で言うとスペックがかなりキビシイので、ペン入力の形式は違えどワコム製の2,048段階筆圧入力を利用できるHUAWEIのMateBookシリーズや、ワコムの4,096段階筆圧入力+傾き検知に対応していて、且つノートPC並のマシンスペックを持っているSamsungのGalaxy Book 12.0を選んだ方が満足できると思います。

2019年8月現在の時点では、もっと高性能かつ魅力的な価格の製品が増えているので、この製品をあえて選ぶ理由は殆ど無い状況ですな。

・dynabook DZ83

△コチラも今となっては保護フィルムしか市場に出回っていない感じですな。

dynabook DZ83は2018年11月ごろに東芝から発売された

4,096段階の筆圧検知に対応しているペン入力機能「アクティブ静電結合(ワコムAES)」に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home/Pro (64bit)

CPU:Core i3ー8130U(2コア4スレッド/基本 2.2GHz/最大 3.4GHz)/Core i5ー8250U(4コア8スレッド/基本 1.6GHz/最大 3.4GHz)

/Core i7ー8550U(4コア8スレッド/基本 1.8GHz/最大 4.0GHz)

グラフィック:Intel UHD Graphics 620

ディスプレイ:13インチ,1,920×1,080

RAM:4/8/16GB LPDDR3-2133

ストレージ:128/256/512GB(SATA)/1TB(PCI Express)

ペン入力:4,096段階 「アクティブ静電結合(ワコムAES)」

その他:指紋認証/お急ぎ30分チャージ(30分の充電で約4時間利用できる)機能搭載。

2019年1月29日時点での実勢価格:

Core i3/RAM4GB/SSD128GB/インターフェース重視モデル:162,000円,

Core i5/RAM8B/SSD512GB/インターフェース重視モデル:203,040円

Core i7/RAM16GB/SSD1TB/インターフェース重視モデル:241,920円

という具合。

また、載せて良いものか分からなかったので、上には通常価格を書いていますが、公式ストアの無料会員に登録すると会員価格が適用されて、かなりガバッと安くなります。

dynabook DZ83は高機能・高性能なSurfaceタイプのWindowsタブレットで、特徴としては4,096段階の筆圧検知に対応したペン入力機能である「アクティブ静電結合(ワコムAES)」を搭載している事と、携帯性、若しくは拡張性を重視した2種類の専用キーボードが用意されている事が挙げられますな。

また、インターフェース(拡張性)重視モデルを購入すると、携帯性重視モデルのキーボードも付属してくるらしいです。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと、Core i3モデルはRAMが4GBしか無いから、値段のワリに快適に使える期間が短そうな予感がしますが、Core i5以上のモノであればハイスペックな部類に入るのでなかなか良さげ。

特にCore i7モデルではRAM16GB,ストレージ1TB(約1,024GB)のモノまで用意されていて、国内勢としてはかなり頑張っていると思います。

拡張性はタブレット本体に充電ポート兼用のUSB TypeCが一発とマイク入力/ヘッドホン出力端子一発だけなのでかなりキビシイ感じですが、インターフェース重視モデルのキーボードを接続するとHDMI出力端子一発/ミニD-Sub端子一発/LANポート一発/USB 3.0Type A二発がプラスされるので、ソレも合わせるとなかなかの部類に入るかと。

ただ、画面出力端子を二つも搭載してくれているワリにSDカードスロットは無かったりするので、そこら辺は謎ですな。(ビジネスユーザーを意識してるっぽい?)

気になる点としては公称のバッテリー駆動時間が約10時間と控えめなところ。

算定基準はJEITAバッテリ動作時間測定法Ver.2.0なので話半分とまでは言いませんが、実利用時間は表記の6~7割と見て良いでしょう。

その点を加味するとバッテリー駆動時間は少し物足りないかな。

また、ペン入力性能に関しては東芝は大分前からワコムと組んでこの手の製品を開発してきた経験がある9ので、その辺は安心できると思いますぞ。

個人的な印象をまとめると…

この手のSurfaceタイプのWindowsタブレットは、本家の完成度が高い事と、本家の中古市場での価格がそれほど高くない事が相まって、「じゃあSurface Proで良いじゃん」となってしまいがち。

このdynabook DZ83も差別化できている要素はワコムのペン入力を使える事とインターフェース重視キーボードを使用した際の拡張性,あとは最初からキーボードとペンが同梱されている点。

少し意地悪な言い方をするとそれくらいなので、Core i3モデルに関しては価格のワリにスペックがビミョウな事も相まって正直「じゃあSurface Proで良いじゃん」という感じなんですが、

Core i5モデルになると(会員価格であれば)競合する構成のSurface Pro 6よりも28,000円程,、Core i7モデルだと競合する構成のSurface Pro 6と比べて74,000円近く安く買えてしまうので、高スペックなモノになる程コスパが高い感じですな。

画面のアスペクト比や解像度はSurface Pro系の機種に二歩くらい譲ってしまっているんですが、それ以外の点ではSurface Proとマトモに張り合って戦えるレベルのモノが出てきたのは嬉しいですわ。

Surface Proの購入を検討している方はこちらのdynabook DZ83も合わせてチェックする事をおすすめします。

(個人的には2019年3月10日の時点ではこのdynabook DZ83がペン入力性能・携帯性・PCとしてのスペック・拡張性やバッテリー持続時間などの実用性・価格のバランスが一番良いと思っています。)

(会員価格が前提ではありますが)マシンスペック・インターフェース・価格の面で優れているので、これから筆圧入力対応しているWindowsタブレット買おうと考えているなら、このdynabook DZ83か、Surface Pro系の機種がオススメって感じです。

・Endeavor TB01S

エプソンダイレクト:Endeavor TB01S

Endeavor TB01Sはエプソンダイレクトから2015年2月10日に発売された、

1,024段階の筆圧検知に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8.1 with Bing (32bit)

CPU:Atom Z3735F(基本1.33GHz/最高1.83GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:8インチ,1,280×800

RAM:2GB DDR3L-1333

ストレージ:32GB eMMC

ペン入力:1,024段階の筆圧検知に対応

2015年2月20日時点での実勢価格:37,500円

2016年3月4日時点での実勢価格:36,990円

という具合。

(たぶん)エプソンダイレクトでのみ買えるWindowsタブレットで、

1,024段階の筆圧検知に対応したペン入力ができるモノらしいんだけど、

現時点で出てる情報を見た感じではペン入力の形式は良く分かんない雰囲気。

とりあえずwacomでは無いらしい。

「エプソンダイレクトの製品仕様ページ」

では、結構詳細にスペックとかが書いてあるんだけど、電磁誘導方式と書いてあるだけで

ペン入力に別途電池が必要になる的な事も書いていない10ので、

「結局なんなんだろう」みたいな。

Windowsタブレットとしてのスペックは上段2機種とほぼ同じで

最低限に限りなく近いモノで、且つ、ペン入力に関しての評価が

Impressとか日経BPのレビューでは、

製品の悪い点には「触れない」という感じの記事の書き方をする11

「Impressの記事」では

1,024段階筆圧感知デジタイザペン。筆圧により線の太さを表現できる

とだけ書いてあって、

「日経BPの記事」(会員じゃないと読めないかも)では、

ペン先がややグラつくので、絵や文字を書くときにストレスがあった。これは生産ロットによって異なるかもしれない。

と書いてあるし、「価格ドットコムでのレビュー」でもたいそう悪いので

「お絵かき用途であれば避けた方が良さげ」という感じですわ。みたいな。

こちらのEndeavor TB01Sは黎明期の製品としても正直ビミョウだったので、他に魅力的な選択肢が多くある2019年の今となってはあえてコレを選ぶ理由はあんまり…。てな雰囲気。

・ARROWS Tab WQ2/X

△製品画像は保護フィルムのモノしかありませんでした。

ARROWS Tab WQ2/Xは富士通から2016年2月に発売された

ワコムのペン入力機能に対応した防水・防塵設計のWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Atom x5-Z8500 (基本1.44GHz/最高2.24GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:10.1インチ,1920×1200

RAM:4GB DDR3L-1600

ストレージ:64GB~128GB

ペン入力:1,024段階 「ワコム feel IT technologies」

2016年3月4日時点でのペン入力対応モデルの実勢価格:98,388円~

現時点で利用できるキャンペーンやクーポンを利用すると80,608円~。

という具合。

Windowsタブレットとしてのスペックは

64bit OSに4GBのRAM,Cherry Trail世代のAtom x5-Z8500,

フルHDよりも縦方向に少し広いWUXGAディスプレイ,

ペン入力機能はワコム製のモノを搭載しているという2016年前半の時点では比較的バランスの取れたスペック。

そして一般向けの製品としては珍しい防水・防塵設計の製品であり

国内メーカーで日本製なのに10万円を割る価格設定という「謎の気合いを感じる」製品。

こちらは一般向けの製品では(たぶん)唯一の防水・防塵設計の製品で、後継品の「arrows Tab QH/WQ2」という製品が2018年1月に発売されていますが、こちらもスペックはほぼ変わらず、2018年9月現在の感覚で見ると正直言ってかなりキビシイ印象。

「予算はないけど、どうしても防水機能が必要」という方以外にはおすすめ出来ない感じですわ。

・ARROWS Tab QH/D1

ARROWS Tab QH/D1は2019年の2月に富士通から発売された、防水・防塵設計の2,048段階筆圧検知に対応したWindowsタブレットです。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Celeron N4000(2コア2スレッド 基本 1.1GHz/最大 2.6GHz)

Celeron N4100(4コア4スレッド 基本 1.1GHz/最大 2.4GHz)

グラフィック:Intel UHDグラフィックス 600

ディスプレイ:10.1インチ,1920×1200

RAM:4~8GB LPDDR4-2400

ストレージ:64~128GB eMMC

ペン入力:2,048段階 電磁誘導方式

その他:本体にスタイラスペンを挿し込んで収納するための穴がある

2019年8月17日時点での実勢価格:82,000~91,000円前後。

という具合。

ARROWS Tab QH/D1についての備考

上の段に載せているARROWS Tab WQ2の後継機で、一番の特徴は防水・防塵設計になっているところ。

他にもペン入力性能が2,048段階の筆圧検知対応にパワーアップしていたり、CPUが(Atom系よりは)若干マシなCeleron系のモノを搭載されていたりと、細々としたところがビミョウに更新されています。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

Windowsタブレットとしてのスペックに触れていくと、細々と更新されてはいるけど、CPUがCeleron系のモノだったり、ストレージがeMMCだったりと、2019年8月の感覚で見るとワリと最低限というか、色々やりたい人には物足りない感じのスペックですな。

CPUやRAM容量等の余裕がないこの手の端末では、ストレージの速度がけっこう大事なんですけど、eMMCのモノ12 なので「パワー不足を感じるシーン」が多くなりそう。

個人的な印象をまとめると…

防水・防塵もそうですけど、額縁が大きめのデザインや鉛筆に寄せたスタイラスペン等の仕様を見ると、学校でアクティブラーニングする時に使うことを考えて設計したのかなー?という印象の製品ですな。

10.1インチのWindowsタブレットとしては珍しく本体のインターフェースが充実していたり、スタイラスペンとして断面が鉛筆に近い六角形のモノを採用していたり、画面に特殊な加工を施したシートが貼り付けられていて、「紙に鉛筆で書く時と同様の触感を徹底再現」していたりと、頑張っている点は多くあり、アクティブラーニングをする時に使う端末として解釈するとなかなか良いところを突いている構成です。

とはいえ、すごく近い価格帯でストレージ性能・ペン入力性能共に上回っている「raytrektab」があるので、「防水防塵機能は別に要らないよ」って方は普通にそっちを選んだ方が満足できそうな気配が強いですな。

・ARROWS Tab WR1/X

△画像は専用保護フィルムのモノです。

ARROWS Tab WR1/Xは2016年1月に富士通から発売された

256段階の筆圧検知に対応したペン入力機能を搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Core i5-6200U (基本 2.30GHz/最高 2.80GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 520

ディスプレイ:12.5インチ,1920×1080

RAM:4GB LPDDR3-1600(デュアルチャンネル)

ストレージ:128~256GB

ペン入力:256段階 (形式不明)

2017年2月13日時点での実勢価格:107,999円~135,000円前後,

という具合。

Windowsタブレットとしてのスペックは

CPUに関してはSkylake世代のCore i5でも真ん中辺りの6200Uを搭載しているから

動画編集とか高度なGPU処理が必要な3Dゲーム以外の用途,

まあつまりは大抵の用途では快適に使える感じ。

RAMは4GBとまあ十分なだけありますが、

CPUのポテンシャルを考えると物足りないかも。

そしてペン入力機能は今まで主に採用されていたワコムの

feel IT technologiesではなく256段階の筆圧検知に対応したモノで、どこの技術かも書いていないので「ビミョウに不安」みたいな。

そういった要素も含めて考えると、

お絵かきとかクリエイティブな用途でっていうよりは、

「日常的な用途の範囲で快適に使いたいぜ」っていう人向けのモノかも。

でもそれだったら中途ハンパなペン入力を抜いて

同じ価格でRAMを8GBにしてくれた方がマシンとしては魅力的になったかも。

的な雰囲気ですな。

・arrows Tab RH77/B1

富士通WEB MART:arrows Tab RH77/B1

arrows Tab RH77/B1は2017年1月17日に富士通から発売された

1,024段階の筆圧検知に対応したペン入力機能を搭載しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10(64bit)

CPU:Core i5-7200U(基本 2.5GHz/最高 3.1GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 620

ディスプレイ:12.5インチ,1,920×1,080

RAM:4GB LPDDR3-1866

ストレージ:256GB

ペン入力:1,024段階 (形式不明,ペン側に単6電池が必要なタイプ)

2017年2月13日時点での実勢価格:185,000~,205,000円前後,

現在富士通WEB MARTにて配布されているクーポンを利用すると:184,485円,

同じく富士通WEB MARTにて販売されている返品再生品は:179,800円,

という具合。

上の段で紹介したARROWS Tab WR1/Xの後継製品。

前モデルと比べてパワーアップした点はCPUとペン入力機能,

あとはRAMの動作周波数がごく僅かに上がっている。って感じ。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ると、

CPUはKaby Lake世代のCore i5-7200UなのでCPU性能が足りなくて困る事はほとんど無いでしょう。

ストレージも標準で256GBと,メインで使うにしては決して多くないけど、

ちょっと注意しながら使うのであれば問題ない容量。

RAMはLPDDR3のモノが4GBと,前モデルでも言ったような気がするけど

CPUのポテンシャルを考えると物足りない感じ。

ペン入力機能は前モデルの256段階に対応したモノから

1,024段階の筆圧検知に対応したモノにパワーアップしたんですけど、

相変わらず形式が分からないのでその辺はちょっと気になる感じですな。

個人的な印象を言うと、

RAMに関しては昨年秋頃から価格が高騰し続けているので仕方ない感もありますが、

DDR4のモノにするかDDR3でも8GBのモノにして、進化させて欲しかったですな。

ペン入力機能ありきで見てる私が言うのもナンなんですけど、

ペン入力を重視しないならほぼ同じマシン性能の前モデルが11万円くらいであるし、

ペン入力を重視するならワコムのアクティブ静電結合に対応した東芝の「dynabook V72/82」とか、

DELLから発売されている「New XPS 13 2-in-1(2017年モデル)」が

16万円~19万円くらいであって、しかもマシンとしての性能はそちらの方が高いので、

「いやーけっこう難しいんじゃないですかねー」みたいな感じですわ。

・FMV LOOX (2022年モデル)

富士通 WEB MART:FMV LOOX(2022年モデル)

FMV LOOXは2022年の6月中旬に富士通から発売された、ペン入力に対応しているWindowsタブレットです。

ペン入力の仕組みは、「Wacom Linear Pen(ワコムリニアペン)」というモノ。

その名の通りWacomが開発した次世代のAES(アクティブ静電結合)ペン技術で、4,096段階の筆圧検知に対応している。

また、FMV LOOXはこの方式のペン入力を世界で初めて採用したWindowsタブレットになります。

簡単にスペックを書いておくと…

OS:Windows 11 Home (64bit)

CPU:Intel Core i5-1230U (10コア12スレッド 最大 4.4GHz)/

Intel Core i7-1250U (10コア12スレッド 最大 4.7GHz)

グラフィック:Intel Iris Xe グラフィックス

ディスプレイ:13.3インチ,1,920×1,080/有機ELディスプレイ(応答速度1ms)

RAM:8GB~16GB LPDDR4X-4267

ストレージ:256GB~512GB PCIe

ペン入力:4,096段階 「Wacom Linear Pen(ワコムリニアペン)」(別売り「FMV LOOXペン」13,200円前後)

その他:顔認証機能搭載/IPX2防滴/IP4X防塵/ファンレス設計/本体重量約599g/ThunderBolt 4 USB4(Gen3)Type-Cポート×1/USB3.2(Gen2)ポート×1/バッテリー駆動時間約12.0時間/キーボード別売り「FMV LOOXキーボード」(21,780円前後)/ペン別売り「FMV LOOXペン」(13,200円前後)

2022年7月1日時点での実勢価格:157,000円~201,100円前後。

という具合。

FMV LOOX (2022年モデル)の特徴

富士通のFMVブランド40周年を記念して作られたWindowsタブレット。

40周年を記念して作られたと銘打たれているだけあって…

という風に、メチャクチャ独自性の高い設計になっています。

CPUを新しい世代のモノに載せ替えただけのマイナーチェンジモデルが多い、日本勢では珍しいですな。

FMV LOOX (2022年モデル)のWindowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

WindowsタブレットとしてのスペックはCore i5モデル・Core i7 モデル共に、現状最新のIntel12世代のCPUを搭載していて、RAMやストレージも高速なモノを採用しており、十二分に高い水準にあると言って良いでしょう。

また、解像度はフルHDと一般的ながら、Windowsタブレットでは稀少な有機ELディスプレイを搭載しているのもポイントですな。

ただ、性能自体は高いものの、USB等のポート類が非常に少ないのは注意が必要なところ。

搭載されているポートはUSB Type-C×2のみで、イヤホンジャックやmicroSDカードスロットすらありません。

PC的に色々な周辺機器と繋いで使いたい場合は、拡張ドック的なモノを使ってね。という事でしょうな。

ペン入力に関しては別売りにはなりますが、「Wacom Linear Pen(ワコムリニアペン)」というモノに世界で初めて対応・採用しています。

詳細は各所のレビューが出てくるまで分かりませんが、

以上の点を加味すると期待できると思いますぞ。

FMV LOOX (2022年モデル)の個人的な印象をまとめると…

Amazon:FMV LOOX (キーボード・ペン付き/Win 11/13.3型/Core i7/16GB/512GB SSD)

過去のマイナーチェンジモデルが大半を占めている日本勢から、良い意味で独自性が高く、全く新しい製品がリリースされて驚いた次第。

価格的にも発売直後ながらCore i5/RAM16GB/ストレージ256GB/ペン同梱/キーボード同梱の構成で174,400円と、Surface Pro 8やMateBook E(2022年モデル)と比べても競争力のある価格に収まっているのも見所。

まさか価格・性能の双方でSurface Pro 8やMateBook E(2022年モデル)に張り合えそうな製品が出てくるとは…と言った驚きがありますな。

最新技術であるワコムリニアペンの使い心地にもよりますが、MateBook E(2022年モデル)と共に2022年発売されるお絵描きできるWindowsタブレットの中では最有力候補の製品になりそうな印象。

期間限定でCLIP STUDIO PAINT PROが全員にプレゼントされるキャンペーンが開催されています

FMV LOOX発売記念キャンペーン:https://www.loox-csp.com/

また、発売記念として、2022年8月31日までに購入して、9月30日までに応募すると、定番のお絵かきソフトである、CLIP STUDIO PAINT PROのダウンロード版がプレゼントされる。

というキャンペーンが開催されています。

CLIP STUDIO PAINT PROはダウンロード版でも5,000円くらいするので、地味に嬉しい特典ですな。

・LAVIE Tab W TW710

LAVIE Tab W TW710はNECから2015年の10月終わり頃に発売された

ワコムの静電結合方式でのペン入力機能を搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home(64bit)

CPU:Atom x7-8700(基本1.60GHz~最大2.40GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:10.1型,1,920×1,200

RAM:4GB,LPDDR3

ストレージ:64GB

ペン入力:2,048段階,静電結合方式(ワコム)

2015年12月時点での実勢価格:67,000円~72,000円,

2016年3月6日時点での実勢価格:68,000円~70,000円。

Windowsタブレットとしてのスペックは

画面解像度はフルHDより縦方向に少し広い1,920×1,200で、

CPUはCherry Trail世代Atomでは上位のx7-8700を搭載しているし

RAMも4GB有るしで2015年~2016年にリリースされた安めの機種の中ではワリとバランスが良い感じの製品。

あとちょっと話しが逸れちゃうんですけど、「公式サイトの製品紹介ページ」では、

デジタイザーペンを使って、新しいブラウザ「Microsoft Edge」のWebページや対応アプリの画面にメモやイラストを直接書き込めます。デジタイザーペンは、太めで持ちやすく、使いやすい形状です。

と、非常にサラッとしか書いてなかったので、

「差別化のポイントになんだからもっと情報をくれよ」って思ったりしました。

(ペンがワコムなのも「インプレスのコラム記事」を見て初めて知った。)

・Venue 10 Pro 5056

(使っても良い製品画像がなかった)

Dell:Venue 10 Pro 5056

Venue 10 Pro 5056はDellから2016年1月20日に発売された

ワコムのペン入力技術を利用できる法人向けのWindowsタブレットです。

簡単にスペックを書いておくと、

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Atom x5-Z8500(基本1.44GHz~最大2.24GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:10.1インチ,1920×1200

RAM:4GB,LPDDR3

ストレージ:64GB~128GB,eMMC

ペン入力:(おそらく)2048段階,形式は不明(たぶんワコム)

2016年3月8日時点での実勢価格:55,980円~64,980円

法人向けだけど個人で買っても構わないモノ。

別売りの「Dell アクティブペン」

(たぶん)2048段階の筆圧検知に対応したペン入力ができる。

(たぶん)とか、(おそらく)とか曖昧な言い方なのはデルの製品ページに

タブレットの画面に文字を書いたり、画を描いたり、メモを取る際に、ワコムのテクノロジーが、自然で、紙のような書き心地を実現します。

としか書いて無くて、筆圧に関しては偶然アマゾンで見つけた対応をうたっているペン,

「Dell アクティブペン」の商品説明に

Wacomテクノロジー搭載、2048階調筆圧感知

とあったので、「たぶんコレの事なんだろうな」という感じで書きました。

あと、同じページに(Bluetooth接続)と書いてあるのでワコムの技術を使った

2048段階の筆圧検知に対応しているペン入力と言っても、フィールイットとか

ペンタブのペン入力とは遅延やフィーリング等のニュアンスが違うかも知れないから

その辺はビミョウに注意が必要な感じですな。

Windowsタブレットとしてのスペックは

Cherry Trail世代のAtomでは真ん中に位置するx5-Z8500を搭載していて

RAMは4GB,ディスプレイの解像度はフルHDよりも縦方向に少し広くて、2016年当時の安いWindowsタブレットとしてはワリとバランスが取れていましたが、

・Surface Pro

Surface Pro はマイクロソフトから2013年の6月頃に発売された

ワコムのfeel IT technologiesに対応したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8 Pro(64bit)

CPU:Core i5 3317U(基本1.7GHz/最高2.6GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:10.6インチ,1,920×1080

RAM:4GB

ストレージ:128~256GB

ペン入力:1,024段階 「ワコム feel IT technologies」

2017年7月18日時点での(中古)実勢価格:30,000円~48,000円

という具合。

筆圧入力に対応したWindowsタブレットの火付け役となった機種。

当時は「高性能なモバイルPCとして使えるしワコムのペン入力も出来るしOfficeも付いて12万円!安ッ!5000兆個ください!」みたいな感じだったんですな。

そしてそもそものマシンスペックが高く、中古での値段もかなり落ちてるので「性能に対する価格の安さ」という点では頭一つ抜けていたんですが、

流石に今(2018年)となってはスペック的にも厳しくなってきたし、状態の良いモノも無いし、バッテリーが弱すぎるし、もっと言うとワコム製の2,048段階筆圧入力を利用できるHUAWEIのMateBookシリーズとかいうコスパ番長的な製品が出てきたので、今敢えて初代Surface Proを選ぶ理由は正直ない感じですな。

・Surface Pro 2

Surface Pro 2はマイクロソフトから2013年の10月頃に発売された

ワコムのfeel IT technologiesに対応したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8.1 Pro(64bit)

CPU:Core i5 4200U(基本1.6GHz/最高2.6GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:10.6インチ,1,920×1080

RAM:4~8GB

ストレージ:128~512GB

ペン入力:1,024段階 「ワコム feel IT technologies」

2017年7月18日時点での中古実勢価格:44,000円~76,000円。

という具合。

CPUがHaswell世代のモノになったのでバッテリーの持ちとか発熱の問題はあんまり気にならないレベルになったし、RAMが8GBのモデルも出たし13で全体的に完成度が高いと思う。

・Surface Pro 3

Surface Pro 3は2014年の7月にマイクロソフトから発売された、

N-trig形式のペン入力に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8.1 Pro 64

CPU:Core i3-4020Y(基本1.50GHz/ターボブースト非対応)/

Core i5-4300U(基本1.90GHz/最高2.90GHz)/

Core i7-4650U(基本1.70GHz/最高3.30GHz)

グラフィック:Core i3モデル Intel HD Graphics 4200/

Core i5モデル Intel HD Graphics 4400/

Core i7モデル Intel HD Graphics 5000

ディスプレイ:12インチ2,160,x1,440

RAM:4GB~8GB

ストレージ:64GB~512GB

ペン入力:256段階,「N-trig」

2018年5月14日時点での中古実勢価格(Core i5/SSD256モデル):59,000円~89,000円

という具合。

初代Surface Pro,Surface Pro 2のfeel ITから

N-trigという形式のペン入力に変更されていて、

それに伴いペン側に電池が必要になり、且つ筆圧を検知できる段階も256段階に変わっている。

こう言うと「えー」っていう風に感じると思うけど、

N-trig系のペン入力は電池が必要になる代わりポインタの精度がfeel ITと比べて高いから、画面の全体を使って描くんだったら

まあコレはコレで良いんじゃないかなあという雰囲気。

PC的な視点で見たスペックも、(Core i3以外なら)

ワリと高いから、主な作業をこなすメインマシンとして使いつつ、たまにちょっと気合いの入ったお絵かきもしたいんだけど。みたいな場合にはちょうど良いと思う。

ただ、展示機を見た時の個人的な印象なんだけど、ディスプレイの色味が微妙にしっくりこない(白いページを開くとうっすら黄色っぽく見える)のが若干気になるところかも。

という感じ。

・Surface 3

Surface 3は2015年の6月に発売された、筆圧入力に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Atom x7-Z8700(基本1.6GHz/最高2.40GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics

ディスプレイ:10.1インチ,1920×1280

RAM:2GB~4GB

ストレージ:64GB~128GB

ペン入力:256段階,「N-trig」

2017年7月18日時点での実勢中古価格:45,000円~55,000円。

という具合。

4G LTE通信に対応したSIMフリーのモデルがある14のがトピックで、

あとはOSがRTじゃなくなったから廉価版のSurface Proとして捉えて良い感じ。

PCとしてのスペック的には画面解像度が高め15で、且つOSが64bit16 な事もあってかなりキツいと思います。

元々は「性能が控えめになった代わりに安く入手できるSurface Pro」みたいな製品だったんですが、なぜか日本では「個人向けにはY!mobileに最適化された割高なLTE対応モデルのみを販売する」という謎の呪いがかけられた状態で発売されたため、LTE機能がどうしても欲しい人以外からは無視されてしまう結果となった悲劇のマシン。

・Surface Go

Microsoftストア:Surface Go

Surface Goは2018年8月28日にマイクロソフトから発売される

4,096段階の筆圧検知と傾き検知に対応したペン入力機能を利用できるWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:SモードのWindows 10 Home (64bit)

(設定を解除しない限りMicrosoft Storeのアプリしかインストールできないヤツ)

CPU:Intel Pentium Gold 4415Y(1.6GHz/ターボブースト無し)

グラフィック:Intel HD Graphics 615

ディスプレイ:10インチ,1,800×1,200

RAM:4GB/8GB LPDDR3-1866

ストレージ:64GB eMMC/128GB SSD NVMe

ペン入力:4,096段階 傾き検知対応 「N-trig」

その他:顔認証機能搭載、 Surface ペン

やSurface Go タイプ カバー

等のアクセサリは全て別売り。

2018年6月6日時点での実勢価格:RAM4GB,eMMC64GBモデル:69,984円(税込み),

RAM8GB,SSD (NVMe) 128GBモデル:89,424円(税込み)

という具合。

結論を先に言うと日本では安い方のモデルでもキーボードとペン合わせたら10万円近くになるから、性能が高くてキーボードが同梱されるSurfaceProの方が良い感じ。

この機種(Surface Go)に関する備考

Surfaceシリーズの廉価版になるはずだった機種。

マシンスペックは控え目なものの,Surfaceではお馴染みの作りの良さや10インチという手頃なサイズ感、そしてアクセサリが別売りになっている代わり製品単体の価格は399ドルから549ドルと、「最小限の構成で安く出すから、他に欲しい機能があったらアクセサリで拡張してね」って感じの、必要な人は必要な機能だけ後から買えば良いという、アメリカの合理主義っぽい魅力が詰まった機種でした。(過去形)

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPUはPentium Gold 4415Yでコレは2コア4スレッドではあるけどターボブースト無しで1.6GHzのモノなので、Atomよりはだいぶマシだけど正直性能は低めのヤツ。

RAMに関しては8GB有れば充分だけど4GBのモデルは画面解像度が高めな事もあって賞味期限というか、快適に使える期間が短そう。

ストレージはモデルによっての違いがロコツで、64GBモデルはeMMCというハッキリ言って遅い規格のモノで、128GBモデルはNVMeという超速い規格のヤツ。

拡張性に関してはUSBType-C一発にmicroSDXCカードリーダーが一発と正直物足りない感じ。

個人的な印象を言うと…

発表された時点では「スペック的には控え目だけど、それなりに使える作りの良い製品が魅力的な価格で手に入れられる」(RAM8GBモデルでも549ドルだから61,000円くらい)という期待があったんですが、

日本ではなぜかOfficeが同梱されたモノしか(個人向けには)販売しない。そして価格はRAM4GBのモデルでも69,984円という、製品の魅力を的確に削いだ構成でリリースされることになったので、「じゃあ(Surface Goじゃなくても)良いじゃん」となってしまった次第。

参考リンク:Surface Go(米国版)ファーストインプレッション

残念ながらグローバル版のモノは技適マークが無い事がわかっているので、日本で使うなら日本版のモノを買う必要があるんですけど、そうすると

現状安い方のモデルでもキーボードとペン合わせたら10万円近くになるから、それだったら性能が高くてキーボードが同梱されるSurfaceProの方が完全に良いな。という感じ。

一応なんでこんな体たらくになったのかを調べると、日本のPC市場はワリと特殊で、例え家庭用だったとしてもOfficeが搭載されていないと売れにくい。という事が主な理由らしいんですけど、

個人的にそれがOfficeを同梱している製品しか扱わないという理由にはならないと思います。そう思う理由としてはマイクロソフトの場合Microsoftストアという直販のショップを持っていて、家電量販店のように最大公約数のみをターゲットに絞らなければいけない。という状況ではないからです。

また、日本ではエントリーモデルでもOfficeが必須だから、という理由でOffice同梱品しか販売しないワリに、そのOfficeを使うシーンで絶対必要になるキーボードは普通に別売りのままにしているのも謎。

それだったらワザワザ製品版Officeを同梱にしないで「コレを使ったらお得な価格でOfficeを使えるようになりますよ」的なクーポンをSurface Goが登録されたMicrosoftアカウントのメールアドレスに送る。という形にすれば矛盾が減って良かったんじゃないかな。(転売の防止にも繋がるし)

・Surface Go 2

Microsoft Store:Surface Go 2

Surface Go 2は2020年5月12日にMicrosoftから発売されたWindowsタブレット。

別売りではありますがMPP(旧名N-trig)に対応していて、Surfaceペン(12,980円)を使えば傾き検知と4,096段階の筆圧検知に対応したペン入力機能を利用できます。

簡単にスペックを書いておくと

OS:SモードのWindows 10 Home (64bit)

(設定を解除しない限りMicrosoft Storeのアプリしかインストールできないヤツ)/

Windows 10 Pro (64bit)(法人専売モデル)

CPU:Pentium Gold 4425Y(2コア4スレッド 基本 1.70GHz/ターボブースト無し)/Core m3ー8100Y (2コア4スレッド 基本 1.10GHz/最大 3.40GHz)

グラフィック:Intel UHD Graphics 615

ディスプレイ:10.5インチ,1,920×1,280

RAM:4GB~8GB

ストレージ:64GB eMMC/128GB SSD

ペン入力:傾き検知対応、4,096段階筆圧検知対応「MPP(旧名N-trig)」

その他:顔認証機能搭載,Office Home And Business 2019 プリインストール版ライセンス付属,Surfaceペン(12,980円)や、タイプカバー(16,940円)等のアクセサリは全て別売り。

2020年5月16日時点での実勢価格:Pentium Gold 4425Y,RAM4GB,eMMC64GBの構成で65,780円(税込み),

Core m3ー8100Y,RAM8GB,SSD128GBの構成で107,580円(税込み)

という具合。

先に結論を言ってしまうと先代のSurface Goと同じく日本では一番安い構成でもキーボードとペンをあわせたら10万円近くになるから、中古で9万円くらいから買えるSurface Pro 6辺りの機種を選んだ方が同じ予算で快適に作業できると思いますぞ。

Surface Go 2に関する備考とか…

上の段で「Surfaceシリーズの廉価版になるはずだった悲劇のマシン」として紹介したSurface Goの後継機種。

どんな風に新しくなったかと言うと、画面のフチが細くなって本体サイズはそのままに画面が0.5インチ大きくなった点、それに伴って画面解像度が長辺で180ピクセル短辺で80ピクセル向上した点と、LTE通信に対応したモデルが追加された点が挙げられますな。

Surface Go 2のWindowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

続いてWindowsタブレットとしてのスペックを見ていくと、Pentium Goldを搭載したモデル,Core m3を搭載したモデルのどちらも正直2020年現在の感覚で見ると結構キビシイ印象。

タブレットやパソコンでやれる物事の幅広さや、作業の快適性はザックリCPU性能,RAMの容量,ストレージの規格と容量,グラフィック性能によって決まってくるんですけど、

Surface Go 2に関してはどれも「最低限か、それよりちょっとマシ」くらいに収まってしまっています。

現状注文できる一番マシなCore m3,RAM8GB,SSD128GBの構成でも、Officeやブラウジング,チャットやメールみたいな、

かなりカジュアルな用途じゃないと快適に使える期間は短そうだと個人的には感じています。

Surface Go 2に対する個人的な印象をまとめると…

本体サイズはそのままに画面が大きくなったり、僅かながら画面解像度が上がったり、LTE通信に対応しているモデルが追加された点は嬉しいんですけど、

相変わらずWindowsタブレットとしてのスペックは物足りない17し、最も安くなる構成でも日本ではOfficeが抱き合わせになっているので実売価格は65,780円と,Officeが付属しない米国モデルの399ドル(約42,800円前後)と比べると割高な感は否めませんな。

また、日本派エントリー向けモデルであってもOfficeが必須だから。と言う理由で個人にはOffice同梱版しか売っていないワリに、Officeより遙かに利用頻度が高いであろうキーボードはシレっと別売りにしている点も引き続き謎。

[aside type=”normal”]補足:日本版Surface Go 2が高い理由の推測とか

△PC Watch 笠原一輝のユビキタス情報局:なぜ日本のMicrosoft 365 Personalは高いのか? 個人/法人で買うべきOfficeをアドバイス

日本版Surface Go 2が高くなっている理由を推測していくと、まずは日本版個人向けSurface Go 2にはOfficeが必ず付属していて、それが製品本体の値段に含まれている事と、

そのOfficeのライセンスが日本では少し特殊(個人向けの製品に付属するOfficeでも仕事に使ってOKという特別な扱いになっている)な事が挙げられると思う、というかたぶんコレが答えだと思うんですけど、

コレだと当然居るはずのOfficeが必要ない方や、既にMicrosoft 365(旧名 Office 365)等の永続ライセンスを契約をしている方がSurface Go 2を買う場合は、Surface Go 2付属のOffice分追加でライセンス料を払わされる形になります。

「じゃあOfficeなしの法人向けモデルを買えば良いじゃん」と考えるもいらっしゃると思うんですけど、法人向けモデルはMicrosoft Storeの法人窓口から申し込まないと買えない仕組みになっていて、個人が買うのは難しいので、まあ納得感は薄いですよね。[/aside]

コレが48,000円とか5万円くらいなら充分魅力的なWindowsタブレットだと思うんですけど、Surfaceペン(12,980円)とタイプカバー(16,940円)を合わせると例え最廉価のモデルでも95,700円になってしまうので、

今のところ「性能のワリにずいぶん割高なWindowsタブレット」という印象は否めませんな。

リコレ! ソフマップの中古通販サイト:Surface Pro 6

また、コレを書いている2020年5月16日時点でチョロッと調べてみると、ソフマップ等の中古品を扱っているショップでは9万円~10万円くらいの価格でCore i5-8250U(4コア8スレッド/基本 1.60GHz/最大 3.40GHz),RAM8GB,NVMeのストレージ256GBのSurface Pro 6がチラホラ売っていたりします。

私としては9万円~10万円の予算があるならそっちを選びたくなると言うか、「あえてSurface Go 2を選ぶ理由があんまり無い」というのが正直なところ。

(強いて言うなら550g前後の軽さと245mm×175mmっていうB5用紙と大差ないサイズ感がSurface Go 2独自の強みかなぁ)

・Surface Pro 4

Surface Pro 4は2015年の11月に発売された

N-trig形式のペン入力に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Pro 64bit

CPU:Core m3-6Y30 (基本0.90GHz/最高2.20GHz)/

Core i5-6300U(基本2.40GHz/最高3.0GHz)/

Core i7-6650U(基本2.20GHz/最高3.40GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 515/

Intel HD Graphics 520/

Intel Iris Graphics 540

ディスプレイ:12.3インチ2,736×1,824

RAM:4GB~16GB

ストレージ:128GB~512GB NVMe

ペン入力:1,024段階,「N-trig」

2018年5月14日時点での実勢中古価格:85,000円~

(Core i5 SSD256GB RAM8GBのモノ)

という具合。

Surface Pro3と比べると本体サイズは殆どそのままなんだけど

ディスプレイサイズと解像度が向上して、

SSDが民生用では現状最速の規格であるNVMeのモノに変わり、

且つRAMも16GBのモデルが選べるようになったのが個人的にトピックかなという感じ。

また、ペン入力に関しては相変わらずN-trig形式だけど、

1,024段階の筆圧検知に対応したのでその辺りは結構大きい変更点かと。

PC的なスペックとしてはCPUがSkylakeのモノになってて、

最高スペックの構成にするとCPU Core i7,RAM16GB,SSD512GBとなり、

18メインマシンとしても十二分に活躍できるだけのパワーがある。

発売当初は最高の構成にしないとSurface Pro3と大差ないワリに値段が高い。って感じで正直ピンとこなかったんですが、最近(2017年~2018年)になって中古価格が良い感じに落ちてきたので、状態が良いモノを見つけられればワリとアリな印象。

・Surface Pro (2017)

MicrosoftStore:Surface Pro (2017)

(正式な製品名としては「Surface Pro」なんですけど、ソレだと初代Surface Proとカブってややこしくなるので、便宜的に「Surface Pro (2017)」と書いています)

Surface Pro (2017)は2017年6月15日にMicrosoftから発売された

4,096段階の筆圧・傾き検知に対応したペン入力機能を搭載している

(但しペンは別売り)搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Pro (64bit)

CPU:Core i7-7660U (基本 2.5GHz/最高 4.0GHz)

Core i5-7300U (基本 2.6GHz/最高 3.5GHz)

Core m3-7Y30 (基本 1.0GHz/最高 2.6GHz)

グラフィック:Intel Iris Plus Graphics 640

Intel HD Graphics 620

Intel HD Graphics 615

ディスプレイ:12.3インチ,2736×1824

RAM:4~16GB

ストレージ:128GB~1TB,NVMe PCIe

ペン入力:(最新のペンを使った場合)4,096段階,傾き検知対応,N-trig

2018年5月14日時点での実勢価格:158,544円~,

(Core i5/SSD256GBモデル)

2018年5月14日時点での中古実勢価格100,000~,

という具合。

2017年6月15日にMicrosoftから発売された最新のSurface Pro。

Pro 4と比べると主にCPUとペン入力機能が強化されていて、

バッテリー駆動時間や静音性も向上しています。

Windowsタブレットとしてのスペックに触れると、

SurfaceProシリーズなだけあって全体的に隙がない仕様。

Core i5,RAM 8GB以上のモノであれば殆どの作業を快適に行なえるだろうし、

Core i7,RAM 16GBのモノは現状マトモにモバイルして利用できる

Windowsタブレットとしては最高クラスの性能なので、

ゲーミングを考えないならメインマシンとしても充分使えるかと。

とはいえ実はマシンスペック的には強化されたペン入力以外はSurface Pro4と大差なかったりもします。

それでもキックスタンドの開閉幅が165度まで拡張されていたり(Surface Pro4は150度)、

バッテリー駆動時間が最大13.5時間に伸びていたり(Surface Pro4は最大9時間)、

冷却機構がパワーアップしてCore m3/Core i5モデルはファンレスに,

Core i7でも18dbの静音ファンになっていたりと、

細かいんだけど使い勝手としては小さくない点が強化されている感じ。

また、いつからかはわかりませんが、4G LTEでの通信に対応したモデルが出ているのも見所ですな。

余談ですがさっき(2018年9月19日)チェックしてみたら、アマゾンでは普通のCore i5/RAM8GB/SSD256GBのモノより、4G LTE通信対応のCore i5/RAM8GB/SSD256GBモデルの方が安くされていて、ワリと謎な状況になっています。

個人的な印象としては、

バランス良くまとまっている性能や、モノとしての品質の高さ、

後は利用できるアクセサリーの豊富さ以外にも、「製品名でどの世代のモノかわかる」,

「最初からペンが付属している」等の点もSurface Proシリーズの良さだと思っていたんですけど、

今回から製品名が「Surface Pro」となり、いつのモノかわかり辛いし、製品名で検索しても

初代Surface Proの情報と混ざってしまうので調べ難くなってしまいました。

また、「ペンが別売り」(税別11,800円)になって、且つ、傾き検知に対応しているモノは8月にならないと発売されなかったりもするので、そういう販売上のやり口では「今までの良さ」がカットされている感じ。

正直「じゃあ11,800円上乗せでいいから最初から8月にペンを同梱して出してよ」という感は有るかも。

これから新品で買うならSurface Pro4よりもこのSurface Pro (2017)の方が良い事は確かなんですけど、

中古品に抵抗がないならソコソコ具合の良いCore i7,RAM 16GBモデルのSurface Pro4が14万円~17万円くらいで買えてしまうので、

そこら辺を考慮すると「Pro4でも良いかも?」とか考えちゃう感じ。

・Surface Pro 6

Surface Pro 6は2018年10月にMicrosoftから発売された

4,096段階の筆圧検知と傾き検知に対応している「N-trig」を搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Core i5-8250U(4コア8スレッド/基本 1.60GHz/最大 3.40GHz)

Core i7-8650U(4コア8スレッド/基本 1.90GHz/最大 4.20GHz)

グラフィック:Intel UHD Graphics 620

ディスプレイ:12.3インチ,2736×1824 ピクセル

RAM:8GB/16GB

ストレージ:128GB~1TB,NVMe PCIe

ペン入力:4,096段階の筆圧検知「N-trig」(傾き検知対応)

その他:Surfaceペン/キーボードカバーは別売り

2018年12月5日時点での実勢価格:Core i5+SSD256GBモデル150,984円前後。

Core i7+SSD512GBモデル242,784円前後

という具合。

SurfaceProシリーズの2018年モデル。

CPUが第八世代のモノに更新されたほかはOSがHome版になった事と、本体カラーにブラックが追加されたくらいで、あとは基本的に昨年のSurfacePro(2017)と同じと言って差し支えないモノ。

Windowsタブレットとしての性能を見ていくと、

SurfaceProシリーズのマシン性能は元々完成度が高く、隙の無い仕様になっていたけど、このSurface Pro 6ではCPUが第八世代のCore i5とCore i7,つまりは4コア8スレッドのモノに更新されて従来よりも更にマルチタスクでの処理性能が高まっています。

特にCore i7+RAM16GBモデルは(高いけど)ゲーミング用途で無いならメインマシンとしても充分快適に使っていけるでしょう。

個人的な印象としては、

元々完成度が高かったSurface Proも6世代目となって洗練された結果、価格・性能・使い勝手すべての面で現状大半の人にとってベターな選択肢と言っても良い形になったと思う。

また、多くの人にとって「ちょうど良い仕様」となるであろうCore i5+SSD256GBモデルの価格が比較的安価になった点は嬉しいところ。

ただ、Surface Pro(2017)と同じく専用のキーボードとペンは別売りで、且つキーボードは18,000円前後、ペンは10,000円前後となかなか高いので、その辺は注意が必要。

また、東芝から2018年の11月に発売された「dynabook DZ83」という、Surface Proを意識してるっぽい機種があるのですが、そちらは東芝とワコムの共同開発技術である「アクティブ静電結合(ワコムAES)」という4,096段階の筆圧検知に対応したペン入力機能を利用できる上,最初からペンとキーボードが同梱されています。

その点を加味するとCore i5モデルは(会員価格であれば)競合する構成のSurface Pro 6よりも28,000円程,、Core i7モデルだと競合する構成のSurface Pro 6と比べて74,000円近く安く買えてしまうので、dynabookも充分魅力的な選択肢になってくる感じ。

画面のアスペクト比や解像度はSurface Pro系の機種に二歩くらい譲ってしまっているんですが、それ以外の点ではSurface Pro 6とマトモに張り合って戦えるレベルのモノなので、Surface Proを検討している方はdynabook DZ83も合わせてチェックしておくと宜しいかと。

2018年新たに発売されたSurface Proの製品名が「Surface Pro 6」になった事を見るに「やっぱり2017年モデルの製品名はお店とかサポートの人もわかり辛くて苦労したんだろうなぁ」と思ったりしました。

・Surface Pro 7

MicrosoftStore:Surface Pro 7

Surface Pro 7 (サーフェスプロ セブン)は2019年の10月23日にマイクロソフトから発売される4,096段階の筆圧検知に対応したペン入力機能を利用できるWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)/Windows 10 Pro(64bit)

CPU:Core i3-1005G1(2コア4スレッド 基本 1.2GHz/最大 3.4GHz)ファンレス設計/

Core i5-1035G4(4コア8スレッド 基本 1.1GHz/最大 3.7GHz)ファンレス設計/

Core i7-1065G7(4コア8スレッド 基本 1.3GHz/最大 3.9GHz)ファンあり

グラフィック:(Core i3 G1モデル)Intel UHD Graphics/

(Core i5 G4モデル&Core i7 G7モデル)Intel Iris Plus Graphics

ディスプレイ:12.3インチ,2,736×1,824ピクセル

RAM:4GB~16GB LPDDR4X

ストレージ:128GB~1TB

ペン入力:傾き検知対応,4,096段階の筆圧検知「MPP(旧名N-trig)」

その他:USB Type-Aポート×1,USB Type-C(USB Power Delivery,USB DisplayPort対応)ポート×1,バッテリー駆動時間約10.5時間,1時間で80%充電できる急速充電に対応。

2019年10月4日時点での税込み参考価格:Core i3,RAM4GB,ストレージ128GBモデル:109,780円/

Core i5,RAM8GB,ストレージ256GBモデル:153,780円/

Core i7,RAM16GB,ストレージ512GBモデル:247,280円

という具合。

Surface Pro 7の備考とか

Windowsタブレットではド定番になっているSurface Proシリーズの2019年モデル。

前世代との違いとして大きなところは最新の第10世代となるIntelのCPUを搭載している事と、

USB Type-Cポートが追加された事、あとは1時間で約80%充電できる急速充電に対応した事くらいかな。

画面出力や本体の充電にも対応したUSB Type-Cポートが追加されたのと、急速充電に対応したのは嬉しいですな。

Surface Pro 7のスペックを見ていくと…

続いてWindowsタブレットとしてのスペックを見ていくと、

CPUは最新の第10世代Coreプロセッサを搭載していて、Core i5以上のモノはグラフィック性能が大幅に強化されました。

特にSurface Pro 6と比べると2世代分新しくなっている事もあり、CPU以外の構成が同じであれば、

(そんなに大差が付くわけではないけど)

Surface Pro 7のCore i5 > Surface Pro 6 のCore i7という力関係になっています。

△参考リンク:Microsoft answers Surface Pro 7のMicrosoft pen protocol(MPP)について

また、ペン入力機能に関してはスペック表的にはSurface Pro 6のN-trigからMPP(Microsoft pen protocol)と名前が変わった以外に大きな差は無いように見えますが、Surface Pro 7においては搭載されているペン入力機能の仕様が大幅に変更されているとのこと。

その点を踏まえるとSurface Pro 6のペン入力機能と比べて性能や使い勝手が向上している可能性も充分にありますが、今までは使えていたワコムのBamboo InkというペンがSurface Pro 7では使えなくなったりもしているので、注意が必要な感じ。

また、グラフィック性能に関しては現実的には「今までできていた事がより快適になる」程度ではありますが、Surface Proはクリエイターの方もワリとよく使っているので、

お絵描きや画像編集をする人にとってはプラス要素になりますな。

これからの事を考えるとRAM4GBモデルは正直キビシイと思うので除外して考えると、

今までのSurface Proシリーズと同様に完成度が高い仕様になっているかと。

Surface Pro 7に対する個人的な印象をまとめると…

今までどおり完成度が高い仕様にUSB Type-Cポートの追加や急速充電への対応など、着実に利便性を高める更新をしてきた印象ですな。

欲を言えば純正キーボードに関してはワイヤレスでも接続できるようになって欲しかった(絵を描く際にキーボードを分離した状態で使えると便利なので)所ですが、

ここ1年程は王道的な構成のWindowsタブレットが少なかったので、完成度が高いWindowsタブレットが欲しい方には良い機種かと。

・Surface Pro X

MicrosoftStore:Surface Pro X

Surface Pro Xは2020年1月15日にマイクロソフトから発売された、4,096段階の筆圧検知に対応したペン入力機能を利用できるWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64ビット)

CPU:Microsoft SQ1 (8コア8スレッド 基本 3.0GHz/最大 3.0GHz)

グラフィック:Microsoft SQ1 Adreno 685

ディスプレイ:13インチ,2880×1920

RAM:8GB~16GB LPDDR4x

ストレージ:128GB~512GB,M.2 (Type 2230) SSD

ペン入力:傾き検知対応,4,096段階筆圧検知「MPP(旧名N-trig)」(別売りで約17,500円!)

その他:顔認証機能対応,キーボード・ペンは共に別売り(両方合わせて約32,500円!)

2018年6月6日時点での実勢価格:RAM8GB,ストレージ256GBモデルで164,780円。

という具合。

Surface Pro Xの備考とか

このSurface Pro X最大の特徴としてはスマートフォンのSoC19でお馴染みのQualcomm(クアルコム)と共同開発したCPUのSQ1を搭載しているところ。

スマートフォンのSoCで培った通信技術を活かして、対応しているLTEの周波数帯が非常に広くなっています。

ザックリ言うと国内三大キャリアであるdocomo・au・SoftBankの主要なLTEバンドにはシッカリ対応していますな。

また、eSIM20にも対応していて、物理的にSIMカードを抜き差ししなくても回線の切り替えができるため、海外出張が多い方は(eSIMに対応したキャリアが現地にあるなら)利便を感じやすいかと。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

まずCPU(SoC)以外のスペックを見てみると、RAMは8GB~16GB,ストレージは128GB~512GB,と重い作業をしないならまあ充分。

汎用の拡張ポートはUSB 3.2 Type-Cポートが2発と、ナノSIMのスロットが一発のみと、正直物足りない印象。

注目のSQ1のスペックとしては8コア8スレッドでベースクロック・最大クロック共に3.0GHz。

そう聞くとメチャクチャ凄いように聞こえるかも知れませんが、「SQ1は2164ビットのソフトを実行できない」という弱点があるので、Armのネイティブアプリ以外を使おうと思うと32ビットのソフトしか動きません。

そして32ビットのソフトを動かすにもエミュレーション機能を噛ませる必要があるため、「実質的なパフォーマンスはCore i3以上Core i5未満」という所に落ち着いているようです。

個人的なSurface Pro Xの印象をまとめると…

Surface Pro XはQualcommと共同開発したCPUを搭載する事でeSIM機能を利用できたり、スリープ状態でもLTEでの通信機能を使えたり、スマートフォン並みに起動(というかスリープ状態からの復帰)が速かったりと、「独自の魅力」がある製品と言って良いかと。

本体サイズが薄く小さく、画面は大きくなった点や、(保証は切れるけど)キックスタンドのフタを外せばストレージを交換できる様になったのも良いんですけど、コレまでのSurface Proシリーズの魅力だったフルサイズのUSBポートが無くなってしまっているのは残念なところ。

そして、現状は64ビットのソフトが動作しなかったり、Armのネイティブアプリ22以外(つまりは32ビット版のソフト)を動かす場合はエミュレーション機能を噛ませる必要があるからスペックのワリに動作が重たかったり、

バッテリー駆動時間が公称最大で13時間と、IntelのCPUを搭載しているSurface Pro 7(公称最大10時間)と比べてもそれ程有意に長くはなかったり、Surface Pro 7では対応しているWi-Fi 6にSurface Pro Xは対応していなかったり、と悲しい事に「独自の良さよりも犠牲になっている点が多いなぁ」という感がありますな。

Surface Pro X (2020年10月モデル)

Microsoft Store:Surface Pro X (2020年10月モデル)

Surface Pro X (2020年10月モデル)は2020年の10月13日にMicrosoftから発売された、傾き検知,4,096段階の筆圧検知に対応しているペン入力「MPP」に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU(SoC):Microsoft SQ2(8コア8スレッド 基本 3.15GHz/最大 3.15GHz)

グラフィック:Adreno 690

ディスプレイ:13インチ,2880×1920

RAM:16GB LPDDR4X

ストレージ:256GB~512GB M.2 (Type 2230) SSD

ペン入力:傾き検知対応,4,096段階の筆圧検知対応「MPP(旧名N-trig)」

その他:顔認証対応/Nano-SIMカードスロット/USB-TypeC×2/バッテリー駆動時間15時間/ペン・キーボードは共に別売り(両方合わせて32,560円!)

2020年11月6日時点での実勢価格:RAM16GB,SSD256GBのモデルで204,380円。

という具合。

Surface Pro X (2020年10月モデル)の備考とか

今年(2020年)1月に発売されたSurface Pro Xのマイナーチェンジモデル。

1月に発売されたSurface Pro Xと具体的にドコが違うのか?というと、

CPUがMicrosoft SQ1というモノからMicrosoft SQ2というモノに変わって、

バッテリー駆動時間が約15時間と、2時間ほど延びているところ。

Surface Pro X (2020年10月モデル)のWindowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPU(SoC)とバッテリー駆動時間以外はマイナーチェンジ前のSurface Pro Xと同じなので、

肝心のMicrosoft SQ2という新しいCPUはどう変わったのかを見てみると、

△参考 笹原一輝のユビキタス情報局:Surface Pro Xに搭載されたMicrosoft SQ2 CPUの正体を実機で探る

ベースクロック・最大クロック共に0.15GHz速くなった。

以上です。

また、「64ビットのソフトを実行できない」という弱点は相変わらず(将来的に対応予定ではあるけど…)で、

32ビットのソフトを動かすのにもエミュレーション機能を経由する必要があるため、「実質的なパフォーマンスはCore i3以上Core i5未満」という点も相変わらずです。

Surface Pro X (2020年10月モデル)に対する個人的な印象をまとめると…

2020年1月に発売されたSurface Pro Xのマイナーチェンジモデルという事なんですけど、

実感できるレベルの違いはバッテリー駆動時間が2時間伸びたのみとなっていて、

いくらなんでも違いが少なすぎる感は否めませんな。

一応Surface Pro Xの良さであった薄さや軽さ、画面の大きさやキックスタンドのフタを外せばストレージを交換できる点、

eSIM機能を利用できたりスリープ状態でもLTEでの通信ができたりする点などもそのまま引き継がれているので、「独自の良さ」はあるんですけど、

「独自の良さより犠牲になっている点の方が多い」という所も変わっていないのが残念なところ。

てな印象ですな。

同じ台湾勢のMSIから発売されている「Summit E13 Flip Evo」(AA)は最大18時間のバッテリー駆動時間になっているので、外でガッツリ使おうと考えているならそちらの方が良いかもしれません。

・Surface Pro 8

MicrosoftStore:Surface Pro 8

Surface Pro 8はMicrosoftから2021年11月1日に発売される、最大77度までの傾き検知,4,096段階の筆圧検知に対応した、「Surface スリム ペン 2」を利用できるWindowsタブレットです。

(但しペンは別売り)

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 11 Home (64bit)

CPU:Intel Core i5-1135G7 (4コア8スレッド 基本 2.4GHz/最大 4.2GHz)/

Intel Core i7-1185G7 (4コア8スレッド 基本 3.0GHz/最大 4.8GHz)

グラフィック:Intel Iris Xe Graphics

ディスプレイ:13インチ,2,880×1,920、最大120Hzのリフレッシュレート

RAM:8GB~32GB LPDDR4x

ストレージ:128GB~1TB SSD

ペン入力:最大77度までの傾き検知,4,096段階の筆圧検知に対応 「MPP(旧名N-trig)」(ペンは別売り)

その他:デュアルマイク/加速度計/ジャイロスコープ/磁力計/環境光センサー搭載/最大バッテリー駆動時間約15時間/キーボード(21,890円)/ペン(15,950円)は別売り

2021年10月26日時点での実勢価格:Core i5,RAM8GB,ストレージ256GBモデル:153,780円前後/Core i7,RAM16GB,ストレージ512GBモデル:247,280円

という具合。

Surface Pro 8の特徴

Surface Pro 8がSurface Pro 7(2019年版)から進化した点を挙げていくと…

- 画面が0.7インチ大きくなった

- 画面が横に144ピクセル,縦に96ピクセル広くなった

- リフレッシュレートが最大120Hzにして、より動きがなめらかになった

- USB Type-Cポートが1ポート増えた

- (保証は切れるけど)ストレージを換装できるようになった

- バッテリー駆動時間が4.5時間伸びた

という具合。

逆に注意が必要な変更点としては…

- USB Type-Aポートが無くなった

- Surface Pro 4から続いていたキーボードカバーの互換性は無くなった

- microSDカードリーダーが無くなった

という具合ですな。

Surface Pro 8のWindowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

続いて、Surface Pro 8のWindowsタブレットとしてのスペックを見ていきますと…

CPUについては、Intelの第11世代Core i5、もしくはCore i7で、性能は十二分にあり、CPU性能が足りなくて困る事はまずないでしょう。

RAMに関しては、後から足せないことを考えると16GBは欲しいのですが、そうすると8GBモデルと比べて4万円も高くなるのが悩みどころ。

ストレージについても、512GBは欲しいのですが、256GBモデルと比べて4万円も高くなるので何とも言えないところ

また、ディスプレイのリフレッシュレートが最大120Hzに対応した事で、動きにより強くなっています。

ペンを使って描く際にも恩恵が得られるかも知れません。

といった具合。

性能自体はとても良いのですが、「Surface Pro 8の良さ」を色んな所で活用しようと思うと欲しくなってくるRAMやストレージの追加料金が高いのがワリとキビシイ印象ですな。

一応RAM16GB,ストレージ256GBのモデルを選んで、ストレージだけ換装する。という手もあるのですが、Surface Pro 8に対応していると思われる、「M.2 2230規格のNVMe M.2 SSD」自体が日本では入手し辛いので、ニャンとも…

Surface Pro 8に対する個人的な印象をまとめると…

Amazon:Surface Pro 8

Surface Pro 7の発売から2年の月日が経ったこともあってか、ハードウェア・ソフトウェア両面で大幅に刷新されていますな。

△一応若干お得なキーボードカバーとペンのセットはあるけど…

その分、これまであったキーボードカバーの互換性が切れているので、21,890円する「Surface Pro Signature キーボード」を新たに買う必要がありますし、ペン入力を利用したいなら、15,950円の「Surface スリム ペン 2」も別途買う必要があります。

また、Surface スリム ペン 2には充電器が付属しておらず(!)、充電には先に挙げたSurface Pro Signature キーボードか、4,290円で別売りされているSurface スリム ペン充電器を使う必要があります。

さらに、本体からUSB Type-AポートとSDカードリーダーが無くなったため、USB Type-Aの機器やSDカードを利用する際は、上に載せたような根っこの部分がUSB Type-CになっているUSBハブが必要になります。

Surface Pro 8 Core i5,RAM16GB,SSD256GBモデル:193,380円

Surface Pro Signature キーボード:21,890円

Surface スリム ペン 2:15,950円

換装用のM.2 2230 NVMe M.2 SSD1TB(eBayからの個人輸入):2万円前後

SDカードリーダーを搭載したUSBハブ:4,299円

紙っぽい書き味にするツヤ消しの保護フィルム:500円

合計:256,019円

初めからペンが同梱されていて、キャッチコピーの「これさえあれば、何もいらない」を体現していたSurface Proからはずいぶん遠くに来たものです。

Windowsタブレットとして見ると、抜群の質感があるのは確かで、広くて高性能なディスプレイを搭載していて、CPU性能も高く、最大15時間のバッテリー駆動時間を実現しているバランス感覚は素晴らしいですな。

ただ、そういった「Surface Pro 8の良さ」をフルに活用しようと思うと欲しくなってくる、大容量のRAMやストレージへの交換費用が高く設定されている点,本体以外に必要な周辺機器が多く、それぞれが高価な点,

また、Surface独自の画面と、タブレットPCという形状にこだわらなければ、Core i7-1185G7/RAM16GB/ストレージ512GB/4,096段階筆圧検知対応「MSI Pen」同梱/バッテリー駆動時間最大18時間のMSI Summit E13 Flip Evoが16万円~17万円くらいで買えてしまうのも、悩みどころですな。

・Photon 2

BungBungame:Photon2

Photon 2はBungBungameからいつの間にか発売されていた

AMDのAPUを搭載した1,024段階の筆圧検知に対応しているWindowsタブレット。

[kanren postid=”5296″]

(細かい仕様とか購入方法は上記記事からどうぞ)。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU(APU):A6 Micro-6500T(基本1.2GHz/最大1.8GHz)

グラフィック:AMD Radeon R4 Graphics

ディスプレイ:10.1インチ,1920×1200

RAM:4GB(DDR3L-1600)

ストレージ:64GB(eMMC)

ペン入力:1,024段階,(形式不明,電池が必要なのでワコムの可能性は低い)

2016年3月21日時点での販売価格:

タブレット本体とタッチペンのセット:24,900円、

上記の構成にキーボードと革ケースが付属するセット29,900円。

という具合。

グラフィック性能に優れるAPUを搭載していたり、

アス比の面でも解像度の面でもディスプレイが広かったり,

64bitOSでRAMを4GB積んでいたりと当初発売が予定されていた2014年時点では惹かれる要素がビミョウに多かった機種。

追記:ちなみに2017年現在は販売が完全に終了していて、且つメーカーも(たぶん)解散しているので、実質的に入手が不可能な状態になっています。

2018年9月現在は入手が不可能で、且つ現在の感覚で言うとスペックもかなりキビシイので、敢えてコレを探す意味も無くなってしまった感じですな。

・VAIO Z Canvas

VAIO Z CanvasはVAIO株式会社から2015年5月29日に発売された、

N-trig形式のペン入力に対応しているハイスペックなWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 8.1 Pro Update (64bit)

CPU:Core i7-4770HQ (4コア8スレッド 基本2.20GHz/最高3.40GHz)

グラフィック:Intel Iris Pro 5200

ディスプレイ:12.3インチ,2560×1704

RAM:8GB~16GB (デュアルチャンネル)

ストレージ:256GB(SATA 6Gb/s),

512GB(PCI-E x4 32Gb/s),

1TB(512GBx2 PCI-E x4 32Gb/s)

ペン入力:256段階(ソフトウェア的には1,024段階),N-trig

2016年4月3日時点での実勢価格269,784円~

という具合。

当時まともにモバイルできるWindowsタブレットでは最もハイスペックな機種であり,タブレット最強の座を2年近く守り続けたマシン。

上位モデルのストレージはPCI-E x4の接続で23超速いし、

CPUはi7-4770HQは4コア8スレッドで動くヤツだから、

画像編集(特にRAW現像)とか動画のエンコードみたいな、

ストレージ速度やコア数が効く処理ではだいぶ違ってくる感じ。 24

ペン入力に関してはN-trig系のモノだからハードウェア的には256段階なんだけど、

ソフトウェア的には1,024段階を扱えるようになってるらしい。

(参考リンク)

「インプレスのインタビュー記事」

また、本体のディスプレイが保護パネルとのスキマが少なくて視差が小さい

ダイレクトボンディングタイプのモノだから、

他の(ダイレクトボンディングでは無い)機種と比べると多少使いやすいと思う。

やっぱり気になり所というか、どうしても目が行くのは

269,784円からというお値段なんですけど、ここまで高額になってくると

「マシンの構成を盛り盛りにしたらいくらになるんだろう」的な別な興味がわいてきますな。

(ちなみにRAM16GB,SSD1TB,英字配列キーボードの構成で437,184円でした)

あと、個人的にもう一つ気になった事を言っておくと、

キーボードにバックライトが搭載されてないっていうのが結構イヤかも

・HUAWEI MateBook

MateBookは2016年7月15日にHUAWEIから発売された

2,048段階の筆圧検知に対応したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows10 Home(64bit)

Windows10 Pro(64bit)

CPU:Intel Core m3-6Y30 (基本 900MHz/最高 2.2GHz)

Intel Core m5-6Y54 (基本 1.1GHz/最高 2.7GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 515

ディスプレイ:12インチ,2160×1440

RAM:4~8GB ,LPDDR3

ストレージ:128~256GB,M.2 SSD

ペン入力:2,048段階 「静電容量式」(ペン自体はワコム製)

2016年7月17日時点での実勢価格:m3,4G,128GBモデル:75,384~97,000円前後/

m5,8G,256GBモデル:107,789円~

備考:2018年後半から大幅な値崩れを起こして、中古品だとCore m5/RAM8GB/SSD256GBモデルでも5万円以下で買える状況が暫く続いていたので、事実上の「コスパ番長」と化していた時期が結構続いていました。

という具合。

HUAWEI mateBookの概要とか

「コストパフォーマンス+デザイン」という感じのスマートフォンや

タブレットで押してきてる中国のHUAWEI(ファーウェイ)というメーカーから

リリースされたWindowsタブレット。

このMateBookも厚さ6.9mm,重さ690gの

薄型軽量の金属製ユニボディにダイヤモンドカットのフチ,

本体側面にはタッチ式の指紋センサーを搭載していて、

充電には拡張ポートを兼ねたUSB Type-Cポートを使うという

「けっこう良いスマートフォン」的なデザインと機能が特徴です。

ただ、拡張ポートは専用のキーボードを接続する端子以外は

充電兼用のUSB Type-Cポート一発しか無いし、

大きなウリの機能である2,048段階の筆圧検知に対応した

ペン入力を行なう為にはMatePen(けっこう高い)を別途買う必要があるし。みたいな。拡張性というか,汎用品を組み合わせて使う際の不便さや、オプション品が出揃うまでのグダグダ感もちょっとスマートフォンっぽいかも。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPUはCore m3~m5を搭載しているしディスプレイも12インチで

2160×1440の解像度があるし、RAMは4~8GBでSSDは128~256GBと、

なかなかバランスが良くて「Surface 3以上Surface Pro3未満」みたいな、

今まで競合製品がなかったイイ所を付いてきている印象。

個人的な印象としては…

価格的にもスペック的にもバランスが良いし、デザインもイカしてるし、

標準でタッチ式の指紋センサーが搭載されているのは最高だと思うんですけど、

私はパソコン的に使いたいので、

拡張ポートがUSB3.0 Type-C一発25なのは「ちょっとキツいかなぁ」という感じですわ。

・HUAWEI MateBook E

MateBook Eは2017年7月にHUAWEIから発売された

2,048段階の筆圧検知に対応したペン入力機能を利用できるWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Core m3-7Y30 (基本 1.0GHz/最高 2.60GHz)

Core i5-7Y54 (基本 1.20GHz/最高 3.20GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 615

ディスプレイ:12インチ,2,160×1,440

RAM:4~8GB

ストレージ:128~256GB,(たぶん)M.2

ペン入力:2,048段階 「静電容量式」(ペンはワコム系)

その他:指紋センサー搭載

2017年9月5日時点での実勢価格:130,000~148,000円前後,

という具合。

mateBook Eの概要とか

上の段に書いた旧MateBookの後継機種。

旧MateBookとの違いはCPUが新しい世代のモノになった事と、

スタンド機能が付いたキーボード兼カバーが標準で付いてくるようになった事。

また、キーボード兼カバーには多くの改良が施されていて、バックライトが搭載されたり,キー同士の隙間が確保されたり、スタンドの角度調整機構が改善されていて、より幅広い角度で使えるようになっています。

逆に言うと上に挙げた点以外は概ね旧MateBookと同じで、

標準搭載の指紋認証機能や薄くてキレイなデザイン,拡張端子は充電ポートを兼ねたUSB3.0 Type-Cと3.5φのステレオミニ26のみ,そして相変わらず専用のペンは別売りという具合で、

「良くも悪くもスマートフォンとかタブレットライクな製品」って感じですな。

個人的な印象をまとめると、

製品単体で見るとワリと魅力的なんだけど、

キーボード兼カバーが大幅に改良されている以外は概ね旧MateBookと同じで且つ、

その旧MateBookがNTT-Xとかのショップではキーボード兼カバーとのセットが60,000円前後の値段で販売されていたりする

(参考NTT-X:M3-4G-128G-5MP/グレー/キーボードセット

旧MateBookとMateBook Eのキーボード兼カバーには互換性が無く、

旧MateBookでMateBook Eのキーボード兼カバーを使うという事はできないので、その辺は注意した方が良いかと。

・Huawei MateBook E(2022年モデル)

Amazon:MateBook E(2022年モデル)

MateBook E(2022年モデル)は2022年3月2日にHuaweiから発売された、最大4,096段階の筆圧感知,最低2msの超低遅延でのペン入力に対応したWindowsタブレットです。

簡単にスペックを書いておくと…

OS:Windows 11 Home (64bit)/Windows 11 Home (64bit) Sモード

CPU:Intel Core i3-1110G4(2コア4スレッド 1.5GHz/最大 3.9GHz)/

Intel Core i5-1130G7(4コア8スレッド 0.8GHz/最大 4.0GHz)

グラフィック:Intel UHD グラフィックス/Intel Iris X グラフィックス

ディスプレイ:12.6インチ,2,560×1,600 有機ELディスプレイ

RAM:8GB LPDDR4x

ストレージ:128GB/256GB NVMe PCIe SSD

ペン入力:4,096段階,最低2msの超低遅延 HUAWEI M-Pencil(第2世代)

その他:指紋認証対応/ThunderBolt 4(最大40Gbpsの転送速度/外部8Kモニター1台または、4Kモニター2台に画面出力可能)800万画素のインカメラ/1,300万画素のアウトカメラ/ノイズリ除去機能対応の4マイク搭載

2022年3月11日時点での実勢価格:Core i3,ストレージ128GB,キーボード,HUAWEI M-Pencil(第2世代)のセットで104,000円前後/

Core i5,ストレージ256GB,HUAWEI M-Pencil(第2世代),キーボードのセットで139,000円前後。

という具合。

MateBook E(2022年モデル)の特徴

スマートフォンやタブレットで最先端をゆくメーカーなだけあって、イケてるスマホやタブレットのような装備や機能が多く搭載されているのが特徴ですな。

例えば…

というような魅力的な装備や機能が多く搭載されています。

逆にイマイチな点としては…

という具合ですな。

総じて、PC的に使うには拡張性が低いけど、イケてるスマホやタブレット的な装備や便利機能が満載されているWindowsタブレット。という印象。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

続いてMateBook E(2022年モデル)のWindowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPUはIntel第11世代のCore i3~Core i5で、(3Dゲームや高解像度の動画編集を考えないなら)CPU性能は充分。

RAMは8GBと、コチラも普段使いでは充分かと。

ストレージはNVMe PCIeのメチャ速いモノですが、容量は128GB/256GBと控え目。

拡張性(ポート類)は、充電ポート兼用のUSB Type-C(ThunderBolt 4対応)が一発と3.5mmのヘッドセットジャック一つと、かなり少ない部類ですな。

△参考:HUAWEI MateBook E公式サイト

ペンに関してはHUAWEI M-Pencil(第2世代)を使う事で、最大4,096段階の筆圧検知と、最低2msの超低遅延のペン入力を利用できます。

Huaweiの公式サイトを見ると『最小遅延2ミリ秒はOneNote for Windows 10(version: 16001.14326.20458.0)にのみ対応。データはHUAWEIラボの測定結果に基づきます。』とあるので、クリスタなどのお絵かきソフトでどのくらい実力を発揮できるかは未知数です。

ただ、遅延が少なく描きやすいと定評のあるAppleペンシルや、GalaxyのSペン(実質ワコムペン)ですら最低9msの遅延があるので、2msという遅延の少なさはスゴいと思いますぞ。

総じて機能や性能としては充分に高いけど、ストレージ容量が控え目で、microSDカードスロットも無い点。

拡張ポートも充電ポート兼用のUSB Type-Cポート一発しか無い事を加味すると、PC的に使うには色々と制約がある印象ですな。

MateBook E(2022年モデル)の個人的な印象をまとめると…

Amazon:MateBook E(2022年モデル)

MateBook E(2022年モデル)のスペックや仕様、機能や価格を見て感じた、個人的な印象をまとめると…

という具合ですな。

パソコンとしてゴリゴリに使おうとすると、ストレージ容量や拡張性の関係で不便を感じるシーンが多そうですが、

本体と純正の周辺機器だけで完結する範囲であればかなり快適に使えそう。

先にも挙げた良いスマホ的な装備や機能が便利そうだし、価格的にもCore i3モデルが10万円前後と、なかなか魅力的な印象ですな。

Huawei製というところに不安を感じないのなら、2022年発売されるお絵描きできるWindowsタブレットの中では最有力と見て良いかと。

・HP Elite x2 1012 G1

HP Elite x2 1012 G1は2016年3月HP(ヒューレットパッカード)から発売された

2,048段階の筆圧検知に対応したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows10 Home(64bit)

Windows10 Pro(64bit)

CPU:Intel Core m3-6Y30 (基本 900MHz/最高 2.2GHz)

Intel Core m7-6Y75 (基本 1.2GHz/最高 3.1GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 515

ディスプレイ:12インチ,1920×1280

RAM:4~8GB,LPDDR3

ストレージ:128~256GB,M.2 SSD

ペン入力:2,048段階「アクティブ静電結合方式」(ワコム製)

2016年8月18日時点での実勢価格:m3,4G,128GBモデル:111,024円/

m7,8G,256GBモデル:175,824円

という具合。

ヒューレットパッカードから発売された、wacomの静電結合方式のペン入力に対応している2-in-1的なwindowsタブレット。

発売当初は法人向け(一応個人でも買える)という扱いだったけど、最近は「イラストや漫画制作にも向いてるよ」ってことをPRしていて、

製品を購入後、申し込みをすることで「CLIP STUDIO PAINT PRO」が無償で手に入るキャンペーンを行なっていたりする。

元々法人向け+イラストや漫画制作にも。というPRをしていることもあってか、

最小構成,最安価格のモデルを買っても指紋センサーは標準で搭載されているし、ペンも同梱されている。

Windowsタブレットとしてのスペック的には、

CPUがCore m3のモノは「軽い日常使い~ちょっとした作業でもシングルタスクならそこそこ快適」,

Core m7のモノは「ちょっとした作業+軽めの動画再生くらいならそこそこ快適」

てな感じ。

ザックリ言うと「Surface 3以上Surface Pro3未満」

(但しペン入力機能はこちらのElite x2 1012 G1の方が上)みたいな具合ですな。

個人的な印象としてはかなり頑丈そうなアルミ削り出しのボディに標準搭載されている指紋センサー。

2016年時点ではバランスの良いスペックに、wacomの静電結合方式ペン入力という、

「タブレットPCでお絵描きしたい人が欲しい機能全部揃ってる感」があって「良いなあ」と思っています。

一つ惜しい点を挙げるとしたら、基本的にHPの直販でしか買えないので、値下がりが見込めないって事くらいですな。

・HP Spectre x2

HP Directplus:HP Spectre x2

Amazon:Spectre x2

楽天:Spectre x2

Spectre x2は2017年の7月にヒューレットパッカードから発売された

1,024段階のアクティブペン入力機能を搭載したWindowsタブレット。

製品名の読み方は(スペクターかと思いきや)「スペクトル エックスツー」らしいですぞ。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Pro (64bit)

CPU:Core i5-7260U (基本 2.20GHz/最高 3.40GHz)/

Core i7-7560U (基本 2.40GHz/最高 3.80GHz)

グラフィック:Intel Iris Plus Graphics 640

ディスプレイ:12.3インチ,3,000×2,000

RAM:8GB LPDDR3-1866Hz/

16GB LPDDR3-1866Hz

ストレージ:512GB PCIe NVMe M.2/1TB PCIe NVMe M.2

ペン入力:1,024段階,アクティブペン

2018年4月16日時点での実勢価格:159,900円(税込みで172,692円)前後/

199,800円(税込みで215,784円)前後

2018年9月19日追記:2018年9月19日現在はクーポンが提供されていて、ソレを適用するとCore i5/RAM8/SSD256GBモデルが税抜き106,248円(税込み約114,747円),

Core i5/RAM8/SSD512GBモデルが税抜き119,850円(税込み約129,438円)と、

何だかわからないけどメチャクチャ割引された状態で買えるようになっています。

この謎の割引もいつまでやっているかわからないので、検討していた人は早めにチェックしてみると宜しいかと。

という具合。

HP Spectre x2の概要とか

高いスペックと高級っぽいデザインを両立させたHPのブランドであるSpectreブランドのタブレット。

Windowsタブレットとして見ると、高級感のあるデザインに大抵の作業は充分快適にこなせるであろうスペック、解像度の高いディスプレイを搭載しているし、標準でキーボードドックとアクティブペン,それに携帯用ケースが付属しているので、結構バランスが取れている印象。

個人的な印象としてはデザインは格好いいしマシンスペックはまあ充分。始めからキーボードドックとアクティブペン,それに携帯用ケースが付属する点も嬉しい。スタンドの機構もコナレてる感じ。モバイルバッテリーからPCを充電できるのも良い点ですな。

ただ、拡張ポートがUSB3.1 Type-C2発とmicroSDカードスロットしかないので、せっかくコンテンツを作るのに充分なスペックがあるのに、何かを作る為に使うならUSB Type-Cドック的なモノを別に用意しないとキツそう。っていう勿体ない感じは正直ある。

価格に関しては2018年9月時点の感覚で見ると「競合製品と比べると2万円くらいお得」という具合。

もう少し厳密に言うと、「キーボードとペンが同梱されているのでその分安い」って感じですな。

また、HPの直販サイトではワリと頻繁にキャンペーンが行われているので、その際に買えれば更に1~2万円くらい安くなります。

・HP ENVY 12 x2

HP Directplus HP公式オンラインストア:ENVY 12 x2

Amazon:ENVY 12 x2

楽天:ENVY 12 x2

ENVY 12 x2は2018年6月5日にヒューレットパッカードから発売された、

「Microsoft Penプロトコル(要はN-trig)」を利用できるWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Core i5-7Y54(基本 1.20GHz/最大 3.20GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 615

ディスプレイ:12.3インチ,1,920×1,280

RAM:8GB LPDDR3-1866Hz

ストレージ:256GB NVMe

ペン入力:1024段階 「Microsoft Penプロトコル(要はN-trig)」

その他:顔認証機能搭載/4G LTE通信モジュール(SIMのサイズはナノSIM)搭載/ファンレス

2018年6月6日時点での実勢価格:151,000円前後。

という具合。

HP ENVY 12 x2の概要とか

HPから発売されたメチャクチャ薄くて軽い(厚さ8.5mm,重さ778g)Windowsタブレット。

キーボードとペンが最初から同梱されている。

HPは「Always Connected PC」と呼んでいるけど、常時ネットに接続する事を前提としてハードウェア的にカスタムされているので、ただ「SIMを挿して通信できるよ」ってだけじゃなくて、スタンバイ中でもバックグラウンドでネットに繋いでUWPアプリの情報を更新する事が出来る。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPUが超低電圧版のCore i5でRAMが8GB,ストレージがNVMeのSSDと、製品のサイズ感を考えるとなかなか頑張っている印象。

また、バッテリー駆動時間が最大17時間と非常に長く、急速充電を使う事で90分間に90%の充電を行なえるのも結構スゴい。ただ、拡張ポートがUSB3.1-TypeC二発しかないので、何かを繋いで使うには工夫が必要。

個人的な印象をまとめると…

ネットと常時接続することで利便性を高めるような工夫が施されていて、PCが更にもう一段便利になる可能性が秘められているのは少しロマンがありますな。

ただ、肝心の「コネクテッド・モダンスタンバイ」に対応しているアプリが今の所全然無いので、現時点では「単純にバッテリー駆動時間が長くて起動がメッチャ速いWindowsタブレット」の域を出ていないから、その辺は注意が必要な感じですわ。

・HP ZBOOK x2

HP DirectPlus:ZBOOK x2

ZBOOK x2は2018年3月にHPから発売された。

現状最もハイスペックで実用性が高いと思われるWindowsタブレット。

4,096段階の筆圧検知に対応したペン入力機能,「wacom EMR」を利用できる。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Pro(64bit)

CPU:Intel Core i7-8550U(4コア8スレッド 基本 1.8GHz/最大 4.0GHz)

グラフィック:チップセット内蔵Intel UHD Graphics 620/NVIDIA Quadro M620(2GB GDDR5)

ディスプレイ:14インチ,3,840×2,160

RAM:16GB/32GB DDR4 2133MHz

ストレージ:512GB M.2 NVMe,SED OPAL227

ペン入力:4,096段階 「ZBOOK x2 ペン」(wacom EMR)

その他:指紋認証機能搭載/画面の両サイドにカスタマイズ可能なハードウェアキーを搭載。

2018年8月9日時点での実勢価格:368,000円~468,000円。

という具合。

HP ZBOOK x2の概要とか

HPから法人向けに発売されたデタッチャブルタイプのWindowsタブレット。

HPは個人でも法人向けの製品を購入する事ができるので、(価格等の問題がクリアできるなら)普通の人が買ってもOK。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

4コア8スレッドのCore i7に最低でも16GBのRAM,速度的なデメリットがない自己(自動)暗号化機能を備えたNVMeのストレージにグラフィックはNVIDIAのQuadroM620を搭載しているなど、2018年8月9日現在の時点で最強クラスの性能が実現されている。

△画面のフチにハードウェアキーが搭載されている事がわかる

また、画面の両サイドにカスタマイズ可能なハードウェアキーを搭載している事からも、液タブ的に使う事を前提として設計している感がある。

拡張ポートもThunderBolt 3(USB Type-C)×2/USB3.0 Type-A×1/HDMI 1.4ポート×1/SDカードスロット×1と、Windowsタブレットとしてはなかなか充実している。

本体の重量はキーボード込みで2.2kg,最近の感覚で見ると重いんだけど14インチのディスプレイを搭載していてこの性能を実現している事を考えるとまあ普通かな。

バッテリー駆動時間は約10時間となっているけど、この手の製品は性能をフルに発揮したらガンガンにバッテリーが減るので話半分くらいに捉えておいた方が良いかも。そう考えると若干不安はあるけど30分で50%まで充電できる「急速充電」に対応しているのがワリと救い。

また、キーボードは本体接続用コネクタにガチャッと合体させて使う事もBluetoothで接続して本体と離して使う事もできるタイプ。

個人的な印象とか

多くの人はSurfacePro 3のCore i7モデルでも性能を持て余していたので、ココまでの性能が必要な人がどれだけ居るのか?という疑問は正直あるんですけど、現実的にモバイル出来るサイズ感と重さで、ワークステーションレベルの性能を、実用的な駆動時間を担保しながら実現したマシンは今まで存在していなかった事を考えると、「この位のお金を出せばここまでできますよ」という選択肢が増えたのは普通に良い事だと思いますわ。

・ASUS TransBook3 T303UA

「TransBook 3」は2016年10月14日にASUSから発売された、

1024段階の筆圧検知に対応した「ASUS Pen」を搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Intel Core i5-6200U (基本 2.3GHz/最高 2.8GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 520

ディスプレイ:12,6インチ,2,880×1,920

RAM:8GB,LPDDR3-1866

ストレージ:512GB

ペン入力:1,024段階 「ASUS Pen」

2017年7月18日時点での実勢価格:90,000円~,130,000円前後,

という具合。

TransBook 3の概要とか

ザックリ言うと、「良くできたSurface Pro 3クローン」という感じ。

ただの類似品という訳ではなく、Surface Pro 3の良いところをキープして物足りないところを補ったようなモノで、

その辺のバランス感覚は「さすがASUS」みたいな感じ。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…、

CPUは性能と発熱量のバランスが良いCore i5-6200Uだし、ThunderBolt(USB Type-C)とUSB3.0Type-A両方のポートがあるし、

なによりデフォルトでストレージ容量が512GBなのはかなり魅力的。

バッテリー駆動時間が公称約5時間と、ハッキリいって2016年のWindowsタブレットとしてはだいぶ短いのは難だけど、

ThunderBoltから充電できるし、公式ショップで予約注文した人向けの特典として、

26800mAhのかなり大容量のモバイルバッテリーがプレゼントされるのでそれで補えば良いかと。

個人的な印象としては

2016年時点では価格・スペックのバランスがなかなか良いので「高性能なWindowsタブレットが欲しいんだけど、でもお絵描きもたまにやりたいんだけど」という人にとっては、

このTransBook 3が「ワリとアリな機種」って感じですわ。

・ASUS TransBook T304UA

ASUS Shop:

TransBook T304UAは2017年6月3日にASUSから発売された、

1024段階の筆圧検知に対応した「ASUS Pen」を搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home (64bit)

CPU:Intel Core i3-7100U (2.4GHz)

Intel Core i5-7200U (基本 2.5GHz/最高 3.1GHz)

Intel Core i7-7500U (基本 2.7GHz/最高 3.5GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 620

ディスプレイ:12,6インチ,2,160×1,440

RAM:8GB~16GB,LPDDR3-1866

ストレージ:256GB~512GB

ペン入力:1,024段階 「ASUS Pen」

その他:指紋センサー搭載

2017年7月18日時点での実勢価格:114,500円~130,000円前後,

(Core i5/RAM8GB/SSD256GBのモデル)

という具合。

TransBook T304UAの概要とか

ザックリ言うとCPUがKaby Lake世代のモノにパワーアップしたTransBook。

1,024段階の筆圧検知に対応したペン入力技術「ASUS Pen」を利用できる。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

相変わらずバランスは良いんだけど、前世代のTransBookと比べて弱くなってる所がワリとあるのでその辺は注意が必要。具体的に言うと、

- 画面解像度が2,880×1,920から2,160×1,440に下がっている

- 安価なOffice無しモデルのSSD容量が512GBから256GBに減っている

- USB Type-C端子が本体の充電ができるThunderBolt3(40Gbps)から、本体の充電に対応していない普通のUSB 3.1 Type-C端子(5Gbps)に変わっている。

てな感じ。画面解像度に関しては変更後も充分高いから別に良いんだけど、

Office無しの安いモデルのSSDが256GBになってたり、

USB3.0 Type-Cから本体の充電ができなくなってる点はけっこう痛いですな。

パワーアップしている点もあって、ソレも挙げておくと

- バッテリー駆動時間が公称約8時間に伸びた(前世代は5時間)

- スピーカーが良くなった。

- 指紋センサーが搭載された

という具合。

CPUがKaby Lake世代のモノになった御利益か、バッテリー駆動時間が公称約8時間に伸びているのは大きいかと。

また、コレは確か前世代のTransBookもそうだったと思うんですけど、

最初からキーボードとペンが同梱されているので、買ってすぐ全ての機能を使えるのものもありがたいですな。

個人的な印象をまとめると

前世代のTransBookと比べると弱くなってる所はあれど、相変わらず価格と性能,そしてその製品を使ってできることのバランスが良いので、

製品としての魅力はキープされているかなという感じですな。

・ASUS TransBook 3 T305CA

ASUS Shop:

TransBook 3 T305CAは2017年9月15日にASUSから発売された

1,024段階の筆圧入力対応に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home(64bit)

CPU:Core m3-7Y30 (基本 1.0GHz/最高 2.6GHz)

Core i5-7Y54 (基本 1.20GHz/最高 3.20GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 615

ディスプレイ:12.6インチ,2,880×1,920

RAM:4~8GB LPDDR3-1866

ストレージ:128~256GB SATA

ペン入力:1,024段階 「ASUS PEN」(別売り)

その他:指紋センサー搭載

2017年10月2日時点での実勢価格:Core m3モデル:69,800円~,

Core i5モデル:88,160円~,

という具合。

TransBook 3 T305CAの概要

TransBook 3シリーズの新商品。軽くてコンパクトに,そしてデザインもよりタブレットライクなモノになったんだけど、ASUS PENが別売り(6,980円)になった他、(キーボード兼カバーは標準で付いてきます)拡張ポートはThunderbolt Type-C一発だけになっています。

バッテリー駆動時間はCore m3モデルでも公称4.3時間と,旧TransBook T304の約半分になっているため、「コンパクトにする為,色々削り過ぎ」な印象は否めない感じ。

スペックの構成や付属品に関しては複数の構成があるのか、

NTT-Xで販売されているCore m3モデルのモノはキーボード兼カバーが同梱されない代わりに,RAMが8GB,SSDが256GBで、ペンがセットになっています。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

画面解像度が高い事もありRAM4GBのモノは少しキツいかな?という印象はありますが、RAM8GBのモノに関しては良いバランスが取れいていて、2017年時点の感覚で見ると性能高め、価格安め。てな感じ。

個人的な印象をまとめると

価格安め・性能高めというコスパ感はあるんだけど、拡張ポートがThunderbolt Type-C(充電ポート兼用)一発だけだし、バッテリー駆動時間は流石にちょっと短すぎるし、セット内容が変わった為,ペンもキーボードも使いたい人は後から別に買わなきゃイケなくなっちゃったので、上でもチョロッと書いていますが、「色々削り過ぎ」な印象。

・ASUS TransBook Mini T102HA

ASUS Shop:

TransBook Mini T102HAは2016年の10月にASUSから発売された

1,024段階の筆圧検知に対応したペン入力技術,「ASUSペン」を利用できるWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home(64bit)

CPU:Intel Atom x5-Z8350 (基本 1.44GHz/最高 1.92GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 400

ディスプレイ:10.1インチ,1,280×800

RAM:4GB

ストレージ:64~128GB, eMMC

ペン入力:1,024段階 「ASUSペン」

2017年7月21日時点での実勢価格:37,000円~40,000円。

(Atom x5-Z8350/RAM4GB/eMMC64GBのモノ)

という具合。

TransBook Mini T102HAの概要とか

こう言ってしまうと「えー」と思うかも知れないんですけど、

Surface 3からCPU性能とLTE通信機能,後はディスプレイ解像度を削って安くしたような製品。

自ずとスペックは最低限。って感じなんですけど、競合するSurface 3と比べると

- OSがWindows 10

- 指紋センサー搭載

- ペンやキーボードは最初から同梱されている

という強みがあり、価格もSurface 3はペンやキーボードを別途買う必要があることを含めて考えると半額程度に収まっています。

ですがやっぱり2018年9月現在の感覚で言うとスペックが厳しすぎる感は否めませんな。

・Acer Switch Alpha 12

Switch Alpha 12は2016年11月にAcerから発売された

256段階の筆圧検知に対応しているペン入力機能を搭載したWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home(64bit)

CPU:Core i5-6200U (基本 2.30GHz/最高 2.80GHz)

/Core i3-6100U (基本 2.30GHz/ターボブースト無し)

グラフィック:Intel HD Graphics 520

ディスプレイ:12インチ,2,160×1,440

RAM:4~8GB LPDDR3-1866

ストレージ:128~256GB

ペン入力:256段階 (形式不明)

2017年2月14日時点での実勢価格:

Core i5モデルが134,600円~150,000円前後,

Core i3モデルが92,800円~135,000円前後

という具合。

Switch Alpha 12の概要とか

独自の冷却機構を備えたファンレスのWindowsタブレット。

Androidタブレットやスマートフォンではファンレスのモノは珍しくないけど、

Windowsマシンとしてちゃんと使えるレベルのスペックにしてきた辺りがイケてるところ。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPUはSkylakeのCore i3~Core i5でモバイル機としては充分。

RAMはCore i3モデルが4GB/Core i5モデルが8GBで、画面解像度の高さを考えると

Core i3モデルはメモリが足りなくなりがちかも。

ストレージに関してもCore i3モデルは128GBなのでけっこう意識して節約する必要がありそう。

ペン入力に関しては256段階と筆圧検知レベルは控え目で、

詳細が分からないからお絵描き用途で考えるとその辺はちょっと気になる感じ。

個人的な印象をまとめると…

独自の冷却機構を搭載した実用的なスペックのWindowsタブレット。

冷却機構としてはヒートパイプで熱を循環させて冷やすタイプなので、静音性が高いという点が特筆できる良さかと。

Switch Alpha 12はもともと法人向けに販売されていたモノで、

それが個人でも買えるようになったんですけど、法人向けの製品案内ページを見ると、

『※2キーボードバックライトは海外モデルのみ。国内モデルは同機能は付属しません。』

(参考リンク)「https://www.acer.com/ac/ja/JP/content/model/NT.GDQSJ.002」

とあって、

・Acer Switch 3

Switch 3は2017年の9月にAcerから発売された、1,024段階の筆圧検知に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home(64bit)

CPU:Celeron N3350 (基本 1.10GHz/最高 2.40GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 500

ディスプレイ:12.2インチ,1,920×1,200

RAM:4GB,LPDDR3

ストレージ:128GB,eMMC

ペン入力:1,024段階 「Acer Active Stylus」

2018年3月6日時点での実勢価格:7万円前後,

という具合。

Switch 3の概要とか

Acerから発売された筆圧入力に対応したWindowsタブレットで、ペン入力に関してはアクティブ方式を採用しているという点以外はよく分からない感じ。ただ、最初っからペンとキーボードが同梱されているのはありがたいですな。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPUがCeleron,RAMが4GB,ストレージがeMMCとなっていて,ハッキリ言って弱いので、「Atom系のCPUを搭載したヤツよりは若干マシ」くらいの感じ。

ディスプレイは12.2型で1,980×1,280のIPSパネルを搭載しているのでけっこう良いんですけど、RAMが4GBしかないし、ストレージもeMMC28なので、メモリ不足から来るモタつきがありそう。

拡張ポートはUSB3.0一発とUSB3.1 Type-C一発,あとはmicroSDXCカードスロットがあるので、Windowsタブレットの中ではワリと頑張ってる部類。

個人的な印象をまとめると…

「正直けっこうキビシイ感」はあるんだけど、拡張性も含めて考えると、同じような価格帯で同じように使える製品は意外と無いので、スペックを見るだけで「どういう作業がどの位の快適さで行なえるか」が分かる玄人の方が買うならアリかな?

逆に言うと拡張性がある程度犠牲になっても良いなら、ファーウェイの「MateBook」が価格でもスペックでもイケてるし、もう少し予算があるなら、ASUSの「TransBook T304UA」とか、中古の「Surface Pro 4」辺りを選んだ方がスペックや拡張性が優れているので、色々と難しい感じですな。

・Diginnos DGM-S12Y

ドスパラ:

「AmazonでDiginnos DGM-S12Yを検索」

「楽天でDiginnos DGM-S12Yを検索」

Diginnos DGM-S12Yは2017年1月にドスパラから発売された

256段階の筆圧検知に対応したペン入力機能「N-trig」に対応しているWindowsタブレット。

簡単にスペックを書いておくと

OS:Windows 10 Home(64bit)

CPU:Core m3-6Y30 (基本 0.9GHz/最高 2.20GHz)

グラフィック:Intel HD Graphics 515

ディスプレイ:12.2インチ,1,920×1,200

RAM:4~8GB

ストレージ:64~256GB

ペン入力:256段階 「N-trig」

2017年2月15日時点での実勢価格:

ストレージ64GB,RAM4GBモデルが69,984円/

ストレージ128GB,RAM4GBモデルが75,385円/

ストレージ256GB,RAM8GBモデルが86,184円

という具合。

Diginnos DGM-S12Yの概要とか

ドスパラで販売されているライトな用途で使うなら

ワリと価格と性能のバランスが良い構成のWindowsタブレット。

Windowsタブレットとしてのスペックを見ていくと…

CPUはCore m3-6Y30と,Skylake世代のモノではあるんだけど、

絶対性能よりも省電力性を重視したモノなので、ブラウジングやメール,

動画再生やブラウザゲームのような軽い用途であればボチボチ快適に使えるけど、

RAW現像や画像編集などの一定以上のパワーが必要な処理は「不可能ではないけど快適ではない」という感じなので、

そういった処理を頻繁に行なうの場合は若干ストレスを感じるかも。

RAMは最高構成のモデル以外は4GBと控えめなので、2017年時点ではまあ大丈夫だけど、コレからのことを考えると正直足りない感じですな。

ストレージの容量は64~256GBと幅がありますが、256GBのモノはさておき、