どうもこんにちは。最近500円くらいで買った練り消しみたいな耳栓が快適で嬉しいもじゃおです。

今回は、モニター(ディスプレイ)や自作PCパーツの選定をする際に便利なツールを提供しているサイトの「自作.com」(旧 パソ探.com)さんから、

「自作PCのパーツ構成を練る時に便利な見積もりツールを作ったので、良かったらツールを使ってみて紹介していただけませんか?」というような(実際はもっと丁寧な)連絡を頂いたので、

自作PC見積もりツールの使い方や便利な機能なんかを紹介しつつ、以下のコンセプトでPCの見積もりを立ててみようかと思います。

「予算10万円でも充分快適! これから自作にチャレンジする方向けの拡張性重視型自作PC」

「予算14万円でVRゲームも動画編集もサクサクできる! コスパ重視型ゲーミングPC」

今回考えたコンセプトはこんな感じですな。

ちなみ予算はOS(Windows 10 Home)込みの額です。

てな訳で次の段では自作PC見積もりツールの概要や使い方を、その次の段ではツールを使って選んだパーツの構成などは書いてゆく次第。

自作PC見積もりツールの概要と使い方

自作.com:自作PC見積もりツール

今回紹介する自作PC見積もりツールは、自作.comが提供している自作PCのパーツ構成をカンタンに組めるサービスです。

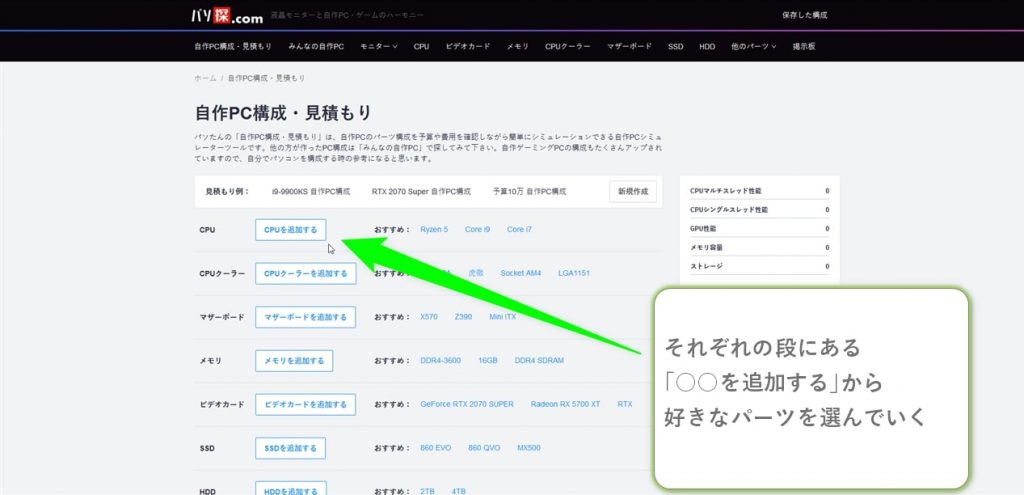

使い方としてはそれぞれの段にある「○○を追加する」ボタンを押して好きなパーツを選んでいく。というシンプルなモノなんですけど、

「このCPUを載せたいならこのマザーボードは使えないよ」という風に、パーツ同士の規格が合っているかどうかを教えてくれるところや、

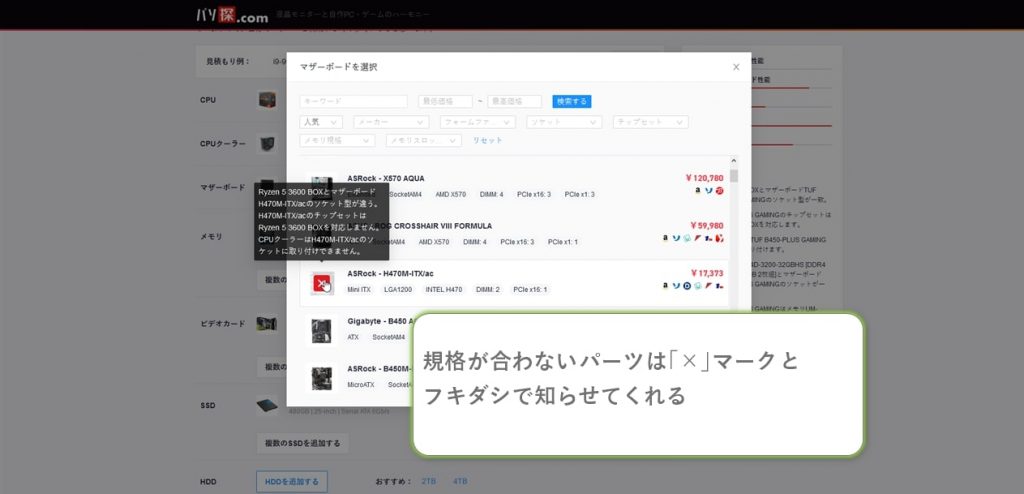

△パーツ名右側の価格が書いてあるボックスから各ショップでの価格をチェックできる。

同じパーツでもそのパーツを扱っている複数のショップの中から一番安い価格を見ながらを選べるところが特徴ですな。

対象となっているショップはAmazon,ビックカメラ,ドスパラ,ソフマップ,TSUKUMO,アーク,ワンズ,NTT-Xなどの、「ネットで安くPCパーツを買いたい人はこの辺のサイトをチェックしてればOK」というようなラインナップになっています。

普通に各ショップのサイトで探すよりラクにより安いショップからパーツを買えますぞ。

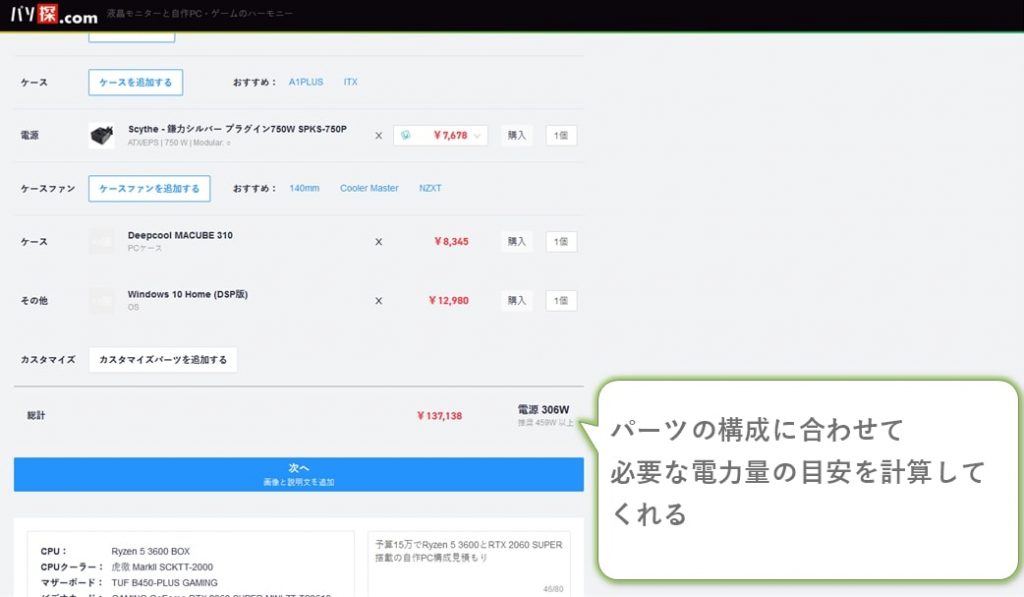

また、選んだパーツの構成に合わせて必要な電源容量の目安を計算してくれるのも地味にありがたいところ。

個人的にCPUとかグラフィックボードみたいにハデなパーツなら必要な電力量もまあ何となく分かるんですけど、

「HDDを増設する場合は何W増えるの?」とか「CPUクーラーを簡易水冷にするなら電源も強化した方が良いの?」とか、

「DVDドライブも載せたいんだけど」とか考え出すとだいぶ面倒なので、地味ではありますがその辺の目安を計算して出してくれるのは便利ですな。

[st-cmemo webicon=”st-svg-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ iconsize=”100″] ちなみにHDDやDVDドライブ1台辺り最大で25Wくらい見積もる必要があるので、

複数台載せるつもりなら電源ユニットもそれに合わせて出力が大きなモノを選んだ方が良いですな。

簡易水冷のCPUクーラーに関してはポンプとファンで都合2個電力を使う事になるのですが、

そのどちらも大して電力を消費しないので、気にしなくてもOKです。

盲点になりがちなのはマザーボード(というかチップセット)で、

搭載されている機能なんかにもよりますが調べてみると50Wくらい使うモノが多い感じですぞ。[/st-cmemo]

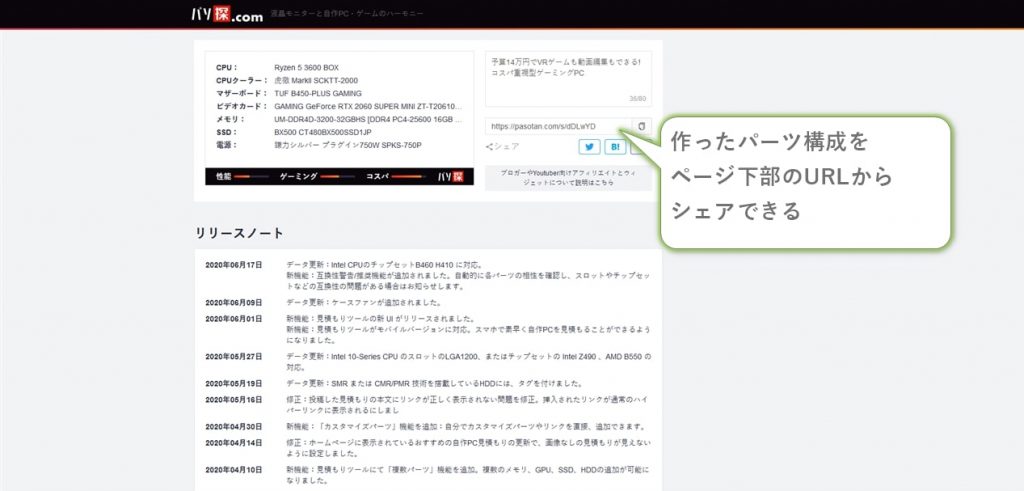

パーツ構成が出来上がったらページ下部のに書いてあるURLや、ブログ記事に挿入するウィジェット等でその構成をシェア出来ますし、

テキストで出力する事も出来るので、詳しい人に相談する時にも使いやすいと思いますぞ。

出来上がった自作PCの構成

先にとりあえず出来上がった構成を載せていきますと以下のような感じになります。

「予算10万円でも充分快適! これから自作にチャレンジする方向けの拡張性重視型自作PC」

この自作PCの詳しいパーツ構成:https://jisaku.com/builds/u/b2x3Z

この自作PCのコンセプトは、初めてPCを自作する方向けの拡張性を重視した自作PCとなっています。

PCゲームや画像編集・動画編集などふだん使いの快適性はもちろん、組み上げた後から「ああいうことをやってみたい!」とか、「この部分の性能を強化したい!」となった時にもパーツを買い足すだけで幅広く対応できる、

自作PCの良さや楽しさを体感できる構成を目指しました。

それぞれのパーツの概要や、ソレを選んだ理由なんかを挙げていくと…

CPU:Ryzen 3 3300X(4コア8スレッド 3.80GHz/最大 4.30GHz)

CPUはコストパフォーマンスの良さや、同じマザーボードで載せ替えられる製品の層の厚さを考えてAMDのRyzen(ライゼン)シリーズから、Ryzen 3 3300Xを選びました。

こちらのRyzen 3 3300XはRyzenシリーズの中でも特にコスパが優れていて、16,000円前後で買える製品ながら、4コア8スレッドでクロック周波数も3.8GHz~4.3GHzと充分高速。

各所に掲載されているベンチマークテストの結果を見ても、上位のRyzen 5 3500よりも優れたスコアを出す事もチラホラ。

また、素のクロック周波数が高く、SMT1に対応している事もあり、スレッド数が活きる動画編集などの作業でも、上位のRyzen 5 3500と同等かそれ以上の結果を出せています。

「ゲームをプレイしつつ録画して、更にソレをYouTubeで配信する」というような、ガッツリCPUパワーが求められるシーンではカクつく事もあるようですが、大抵の用途では充分快適に使える性能があると言えますな。

CPUクーラー:Ryzen 3 3300X付属のモノでOK

CPUクーラーに関してはそれなりの発熱はあるもののパフォーマンスに影響が出るほどではないので、BOX版(要はちゃんとしたパッケージに入っているヤツです) Ryzen 3 3300Xに付属のモノで充分かと。

それでも心配なら、Scytheの虎徹MARK II SCKTT-2000辺りの定番モデルを選んでおけば、標準のCPUクーラーより静かで効率よく熱を逃がせますし、今後より発熱量が多いCPUに載せ替えた後も使い回せるので宜しいかと。

MBマザーボード:TUF B450-PLUS GAMING

MBはASUSのTUF B450-PLUS GAMINGを選択。

B450のチップセットを搭載したMBはワリと前からリリースされている事もあって価格が落ち着いているため、同じ予算でもちょっとグレードが高い製品を選ぶ事ができます。

今回選んだTUF B450-PLUS GAMINGは耐久性と安定性が強化されたゲーミンググレードの製品で、その中ではだいぶ安価なモノ。

次世代のCPUが出た際にもBIOS(UEFI)の更新で対応できる可能性があるのも良いところですな

対応BIOSを出してくれるかどうかはメーカー次第ではありますが、ASUSのワリと売れてるゲーミンググレードのMBなので、たぶん対応してくれるんじゃないかなぁ(希望的観測)

RAM(メモリ):ADATA – AX4U320038G16A-DB30 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組](合計16GB)

RAMはADATAのAX4U320038G16A-DB30を選びました。

昔のRyzenはRAMの速度がシステム全体のパフォーマンスにワリと大きな2影響があったのでちょっと高くついても速いRAMを選ぶのが無難だったんですけど、

Ryzen 3 3300Xを含む第三世代のRyzenはRAMの速度によるパフォーマンスの差はなり少なくなっているので、値段と容量で選んじゃってOKです。

今回ADATAのAX4U320038G16A-DB30を選んだのも、安いワリには若干速くて、メーカーに関してもフラッシュメモリとかでワリと有名なメーカーのADATAの製品だったから。

というモノで特にこだわったわけでは無いので、他に良さそうなモノがあれば適宜そちらに変更して下さい。

グラフィックボード(ビデオカード):Zotac – GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]

グラフィックボードはZotacのGeForce GTX 1660 SUPERを選びました。

コレは「PCゲームや動画編集なんかもある程度快適にこなしたい」という方向けのチョイスですな。

性能的には2020年8月現在リリースされている大抵のPCゲームはフルHD解像度/中~高画質で60FPS以上出せる(カクつきを殆ど感じる事なくプレイできる)感じ。

フルHD以上の解像度でプレイしたいとか、超高画質でもFPSを落とさずにプレイしたいとか、VRゲームもやってみたいという場合は、45,000円~50,000円前後の2060SUPERみたいな製品が必要になりますが、

逆に「PCゲームとか動画編集は全然やんないよ」という方であれば、8,000円~10,000円前後の「NVIDIA GeForce GT 1030」等にすれば更に予算を抑えられます。

SSD:Samsung – 860 EVO MZ-76E500B/IT

SSDは大定番であるサムスンの860 EVO 500GBを選択。

2.5インチのSATA接続SSDの中では、読み込み・書き込み速度共にかなり速いし、悪い条件でも速度が安定していて、保証期間も5年と長いのでコレを選んだ次第。

最安クラスのSSDと比べると同じ容量でも1,000円~1,500円くらい高いんですけど、速くて安定してるワリには安い。みたいな感じですな。

PCケース:Silencio S600

PCケースはCooler Masterの「Silencio S600」をチョイス。

このPCケースはワリと堅実な造りで拡張性が高く、5.25インチベイ(DVDドライブを載せられるヤツです)にも対応しているので最初に作る自作PCのPCケースとして結構適しているかと。

また、ファンも静かでそこそこ良いモノを2機搭載していて、

そのワリには価格も高くない部類なので、今回のように予算を抑えつつ、後からパーツを足したりするのに充分な拡張性を確保したい際にはなかなかマッチしたPCケースだと思いますぞ。

もしPCの中を見せたい場合は静音性は犠牲になりますが、サイドパネルが強化ガラスになっているモデルもほぼ同じくらいの値段で売っているので、そちらを選ぶと良いかと。

電源ユニット:Scythe 鎌力シルバー プラグイン SPKS-750P

電源ユニットはScythe 鎌力シルバー プラグイン SPKS-750Pという最大出力が750Wのモノを選びました。

自作PC見積もりツールの目安では241W(推奨361W以上)とあるので、一見過剰に見えるかも知れませんが、電源ユニットは出力の50%辺りで最も電気の変換効率が良くなるので最大出力が750Wのモノを選んだ次第。

また、PCを組んだ後に「もっとハイスペックなCPUやグラフィックボードに換えたい」となった際も、このくらいの余裕があれば電源容量の事を気にせずに換装できるので、そういった面でも安心できるかと。

光学ドライブ:日立LGデータストレージ GH24NSD5 BL BLH

光学ドライブについて、最近は使う機会が減ってきたので「あってもなくても良い」っていうのが正直なところなんですけど、

光学ドライブを搭載したPCを1台も持っていないなら搭載しておくとイザという時ワリと重宝しますぞ。

そんなに頻繁に使うわけではないんですけど、「DSP版のOSをインストールしたい」とか「買ったCDの曲をスマホに移したい」とか「ちょっと古いパッケージ版のPCゲームをプレイしたい」となった際に対応できて便利です。

OS:Windows 10 Home (パッケージ版,価格差が大きければDSP版)

OSはWindows 10のHomeを選択。

(パッケージ版、価格差が大きければDSP版)とありますが、コレはどういう事かというとWindows のOSはいくつかのバージョンで販売されていて、(個人が買って使うなら)パッケージ版か、DSP版のどちらかを選ぶ事になります。

基本的にはパッケージ版の方がオススメなんですが、なぜかパッケージ版・DSP版共に価格ブレが大きいので、個人的にはパッケージ版と比べて5,000円くらい安ければDSP版の方を選ぶ。みたいな感じですな。

また、NTT-Xというショップでは月に1~2回くらいの頻度でLANカードとDSP版Windows 10 Homeの組み合わせで13,000円前後まで安くなるため、少しでも安くしたい場合はそのタイミングを待つのもアリです。

[st-cmemo webicon=”st-svg-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ iconsize=”100″]補足:Windows 10のパッケージ版とDSP版の違いについて

パッケージ版とDSP版の違いについてザックリ解説していくと…

パッケージ版は、いわゆる普通のライセンスでインストール用のUSBメモリーとライセンスキーが同封されているモノです。

ライセンスキーをMicrosoftアカウントに紐付けできるので、将来的に「新しいPCを組んでそちらに移行したい」となった際も1回限りではありますが同じライセンスキーで認証できるのが強みですな。

DSP版はPCパーツとセットで販売されているモノで、「そのパーツを組み込んだPCで使うのであれば安くしてあげるよ」的なライセンスです。

内容としてはOSをインストールするためのDVDとライセンスキー,後はセットになっているパーツといった具合ですな。

ただ、注意点としてはライセンスの扱いがパッケージ版とはビミョウに違って、DSP版のプロダクトキーはインストールしたPCのマザーボードに紐付けられるので、「丸々新しいPCを組んでそちらに移行する」となった際は、認証を受ける事が(基本的には)できません。

「基本的には」と書いているのは何故かというと、「使っていたPC(やマザーボード)が壊れてしまったので、修理するために作り直した」というようなシーンであれば、電話認証窓口の方に事情を説明すれば、(たぶんその方の温情によって)再度認証を通してくれる事がワリとあるんですわ。

ただ、修理などの事情がないとPCを作り直した際などに(たぶん)同じライセンスキーで認証を通す事はできませんし、修理などの事情があっても認証のために窓口に電話する必要があるので、その辺は注意が必要な感じですな。[/st-cmemo]

予算10万円でも充分快適! これから自作にチャレンジする方向けの拡張性重視型自作PC構成のまとめとか

この構成に関してはこんな具合ですな。

同じパーツ構成でもPCケースや電源ユニットのランクを下げればもう1万円くらいは圧縮出来ますが、PCケースや電源ユニットの場合は、後で交換しようと思うとメチャクチャ作業が面倒なんですわ。

なので将来的に別のパーツを増設したり、よりハイスペックなパーツに入れ替えたりすることを考えると、これくらいの余裕は欲しい感じですな。

マザーボード:ASUS TUF B450-PLUS GAMING

メモリ:ADATA AX4U320038G16A-DB30

グラフィックスボード:Zotac – GAMING GeForce GTX 1660 SUPER ZT-T16620F-10L

SSD:Samsung 860 EVO MZ-76E500B/IT

PCケース:Cooler Master Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00

電源ユニット:Scythe 鎌力シルバー プラグイン750W SPKS-750P

OS:Windows 10 Home DSP版

DVDドライブ:日立LGデータストレージ GH24NSD5 BL BLH

その他:Cable Matters SATA3ケーブル3本セット

予算14万円でVRゲームも動画編集もサクサクできる! コスパ重視型ゲーミングPC

この自作PCの詳しいパーツ構成:https://jisaku.com/builds/u/y91Gr

この自作PCのコンセプトは、VRを含めたPCゲームをフルHD以上の解像度でもサクサク遊べるゲーミング性能を確保して、且つ動画編集などのクリエイティブ用途でも快適に使えるPCをできるだけ安く実現することを目指した構成です。

まあつまりは私が欲しいPCの構成ですな

それぞれのパーツの概要や、ソレを選んだ理由なんかを挙げていくと…

CPU:Ryzen 5 3600 (6コア12スレッド 3.60GHz/最大 4.20GHz)

CPUは先に挙げた構成と同じくコストパフォーマンスの良さや、同じマザーボードで載せ替えられる製品の層の厚さを考えてAMDのRyzen(ライゼン)シリーズから、Ryzen 5 3600を選びました。

6コア12スレッドの製品では現状最コスパと言っていいモデルで、「ゲームをプレイしつつ録画して、更にソレをYouTubeで配信する」というような、ガッツリCPUパワーが求められるシーンでも充分快適に使える性能があると言えますな。

また、「VRゲームをプレイする」となった際も後述するグラフィックボード,GeForce RTX 2060 SUPERとの組み合わせで、基準となる数値の倍のスコアを出せているので、VRゲームで遊ぶ用途でもCPU性能がボトルネックになる事は少ないかと。

先に挙げたRyzen 3 3300Xよりもコア数・スレッド数共に多いため、コアの数やスレッドの数が活きる動画編集やエンコード,RAW現像などのクリエイティブ用途でもより快適に作業できますな。

CPUクーラー:Scythe 虎徹MARK II SCKTT-2000

CPUクーラーに関してはそれなりの発熱がある事と、VRゲームや動画編集などの高い負荷が継続的に掛かる作業をこなす事を加味して、Scytheの虎徹MARK II SCKTT-2000を選択。

サイドフロー型CPUクーラーの大定番となっている製品で、標準のCPUクーラーより静かに効率よく熱を逃がせますし、今後より発熱量が多いCPUに載せ替えた後も使い回せるので宜しいかと。

こだわりが特に無いならコレで充分というか、虎徹MARK IIと同等以上の冷却性・静音性を持ったCPUクーラーを買おうとすると、急に予算が膨らんじゃう感じ。

MBマザーボード:TUF B450-PLUS GAMING

MBは先に挙げた構成と同じくASUSのTUF B450-PLUS GAMINGを選択。

選んだ理由に関しても耐久性と安定性が強化されたゲーミンググレードの製品のワリには安価だから。ってな感じですな。

RAM(メモリ):UMAX – UM-DDR4D-3200-32GBHS [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組

(合計32GB)

RAMに関しては、UMAXのUM-DDR4D-3200-32GBHSを選びました。

コレを選んだ理由としては、先に挙げた拡張性重視の構成と同じく、安いワリには若干速くて、メーカーに関しても日本じゃそんなに有名じゃないけど昔からあるメーカーだからたぶん大丈夫でしょ。

というガバガバな理由で選んでいて、特にこだわったわけでは無いので、他に良さそうなモノがあれば適宜そちらに変更して下さい。

今回は(重いゲームや動画編集でゴリゴリに使うかも)と思い、始めから16GB×2枚で32GBのモノで組んでおくことで、足りなかった際はもう1セット追加して、(MBで認識できる最大量の)64GBに出来るようにしています。

グラフィックボード(ビデオカード):Zotac – GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB]

グラフィックボードはZotacのGeForce RTX 2060 SUPERを選びました。

コレは「GeForce RTX 2060」というグラフィックボードの「ちょっとだけパワーアップ版」みたいな位置づけのモノになります。

HTC VIVEやOculus Rift等のVR機器を動かす際のベンチマークとして、「OrangeRoom」というモノがあって、目安としてはスコアが5,000を超えていれば充分動く。

という感じなんですけど、SUPERがついていない「GeForce RTX 2060」とRyzen 5 3600の組み合わせでも倍となる10,000前後のスコアを安定して出せています。

もちろんVRに限らず2020年7月現在リリースされている大抵のPCゲームはフルHD解像度/最高画質で60FPS以上出せる(カクつきを殆ど感じる事なくプレイできる)感じですぞ。

[st-cmemo webicon=”st-svg-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ iconsize=”100″]補足:GeForce RTX 2060はどうなのか?

「じゃあ(SUPERがついていない)GeForce RTX 2060で良いじゃん」と感じた方もいらっしゃるかと思います。

まあ実際のところ(2020年8月上旬)現在の時点では「まったくその通り」なんですけど、基本的に画面の解像度が高まるほどVRAMの使用量が増えていくので、

(使うゴーグルにもよるけど)フルHD以上の解像度でプレイする事が多いVRゲームで遊ぶことを考慮してよりVRAMが多いGeForce RTX 2060 SUPERを選んだ次第です。[/st-cmemo]

SSD:Samsung – 860 EVO MZ-76E500B/IT

SSDは大定番であるサムスンの860 EVO 500GBを選択。コレを2台載せます。

配線的には500GB2台よりも1TB1台の方がスッキリするんですけど、チェックしたタイミングでは500GBを2台載せた方が3,000円くらい安くなるようだったので、コチラを選んだ次第。

PCケース:Deepcool MACUBE 310

PCケースはCDeepcoolのMACUBE 310をチョイス。

このPCケースは両サイドのパネルがマグネット式になっていて、カンタンに取り外す事ができます。

左のサイドパネルが強化ガラスになっていますが、見せるにしても隠すにしても応用が利きやすいシンプルなデザインで、拡張性に関しても5.25インチベイがないことを除けばワリと堅実な造りをしています。

そのワリには価格も8,500円前後と高くない部類なので、私のようにPCケースに予算は掛けたくないけど、ショボいPCケースはイヤ。という場合はちょうど良いPCケースかと。

電源ユニット:Scythe 鎌力シルバー プラグイン SPKS-750P

電源ユニットはScythe 鎌力シルバー プラグイン SPKS-750Pという最大出力が750Wのモノを選びました。

自作PC見積もりツールの目安では306W(推奨459W以上)とあるので、先に挙げた拡張性重視の構成よりは余裕の幅が狭いんですけど、合計使用電力は3分の2以内に収まっていますし、

今回の構成ではあんまり拡張するところもない(CPUを換えるかSSDを追加する程度)だと思うのでこのくらいで充分かと。

OS:Windows 10 Home (パッケージ版,価格差が大きければDSP版)

OSはWindows 10のHomeを選択。

この構成を考えている時点(2020年8月1日)ではDSP版の方が5,000円くらい安いのでコチラを選んだ次第。

注意が必要な点を挙げておくと、このPCのパーツ構成ではDVDドライブを積んでいないので、OSをインストールする際はUSB接続のDVDドライブを使ってインストールするか、

もしくは別のPCを使って予めWindows 10のインストール用USBメモリを作成しておく必要がありますぞ。

予算14万円でVRゲームも動画編集もサクサクできる! コスパ重視型ゲーミングPC構成のまとめとか

この編成はこんな感じですな。

「VRゲームも動画編集もサクサクこなせるPCを出来るだけ安く組む」というコンセプトはまあまあ満たせているかと。

ココからさらに予算を圧縮しようとしても…

という具合に、できる事はあまり多くない感じ。

また、グラフィックボードをGeForce RTX 2060にして、PCケースを最安クラスのThermaltakeの「Versa H26」辺りにしても1万円削れるかどうかって感じなので、ボチボチ詰めた構成にできてる気がしますぞ。

CPUクーラー:Scythe 虎徹 MarkII SCKTT-2000

マザーボード:ASUS TUF B450-PLUS GAMING

メモリ:umax UM-DDR4D-3200-32GBHS

グラフィックスボード:Zotac – GAMING GeForce RTX 2060 SUPER Mini ZT-T20610E-10M

SSD:Samsung 860 EVO MZ-76E500B/IT

PCケース:Deepcool MACUBE 310

電源ユニット:Scythe 鎌力シルバー プラグイン750W SPKS-750P

OS:Windows 10 Home DSP版

その他:Cable Matters SATA3ケーブル3本セット

今回のまとめとか

自作.com:自作PC見積もりツール

てな訳で今回は自作PCのパーツ構成を考える際に便利なサービスである、自作PC見積もりツールの使い方と、2020年8月上旬時点で個人的にオススメのパーツ構成を紹介してみた次第。

先に挙げたように「パーツ同士の規格が合っているかどうかを教えてくれる」ところや、「選んだパーツの構成に合わせて必要な電源容量の目安を計算してくれる」ところなど、なかなか親切な造りになっていましたわ。

同じパーツでも複数のショップでの価格を横断的にチェックして、その中で安いモノを選べるので、同じ構成でもラクに予算を圧縮できるのも便利ですな。

また、「自作PC見積もりツール」はスマホからでも普通に利用できるので、「まだPCは持ってないけど、いろいろ構成を練りたいぜ!」という方にもオススメできますぞ。

敬具

[st-cmemo webicon=”st-svg-search” iconcolor=”#66BB6A” bgcolor=”#E8F5E9″ color=”#000000″ iconsize=”200″]

自作.com:自作PC見積もりツール[/st-cmemo]

自作PC・PCパーツ関連の記事まとめ

当ブログの自作PC・PCパーツ関連の記事をまとめました。

もじゃおどうもこんにちは。もじゃおです。 今回は、DeepcoolのAS500というCPUクーラーを使ってみた感想を書いてゆく次第。 先にザックリまとめると…Ryzen 9 3900でも余裕で冷ませ … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。アームレストが付いたゲーミングチェアを導入したけど部屋が狭すぎてイスを動かせなくなり、結局アームレストを外して使っているもじゃおです。 今回は、Samsung 980という … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。新しいPCへの移行作業もようやく落ち着いてきて、一仕事終えたような気分になっているもじゃおです。 [getpost id=”13117″ target … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。「組んだPCが起動はするけど、画面出力が上手くいかない」というトラブルを解決するのにエラい苦労していたもじゃおです。 [getpost id=”13117R … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。最近やっと朝晩が涼しくなってきて嬉しいもじゃおです。 今回は、Ryzenで末永く快適に使えるPCを自作したい!という事で、新しく組むPCのコンセプトや、仮のパーツ構成を考え … 続きを見る どうもこんにちは。久々にPCを自作したいと考えている、もじゃおです。 今回は、「OSのインストールやリカバリー用に、16GBのUSBメモリーが2~3個欲しいなぁ」とか考えていたら、キオクシアの「T … 続きを見る △ホントはもっとキレイだったけどSSDを増設するために色々やってたら配線がザツになっちゃったマン 今までも何回か別の記事でちょいちょい書いてたんですけど、 2016年の5月頃にメインで使うデスクトッ … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。もじゃおです。 この記事では、LogicoolのG604というワイヤレスの多ボタンマウスをしばらく(4ヵ月弱)使った感想を書いてゆく次第。 もじゃお買おうかどうか迷っている … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。使っていたリストレストが汚れたので、その代わりに手ぬぐいを巻いて使ってみたら思いのほか快適でちょっとビックリしている、もじゃおです。 ・キーボードを打ちすぎて手首が痛い…・キ … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。去年の12月に購入して以来愛用していた蓄熱式の湯たんぽが壊れてしまって、ビミョウに悲しいもじゃおです。 今回は、2020年5月末時点で最安クラスの超軽量マウス,Hati HT … 続きを見る もじゃお どうもこんにちは。1年弱使ったマウスをジックリ見てみたら、あまりにもホコリやチリが凄くて戦々恐々としたもじゃおです。 今回は、超軽量マウスで掃除しにくい肉抜き部分を掃除するには、サイバーク … 続きを見る もじゃおどうもこんにちは。約7年間愛用してきたメインのキーボードをRACE75からMistelBaroccoMD770RGBに更新しました。もじゃおです。 Mistel Barocco MD770 R … 続きを見る 今回は、提供して貰った洗濯機OKの布製マウスパッドを使ってみたら、かなりなめらかな滑り具合で存外に良かった。という話です。 製品の詳細や詳しい使い心地とかは本文に書いておく次第。 目次みたいなやつ1 … 続きを見る △左側がG700,右側がMX Master 今まで気に入って使っていたロジクールのG700というマウスの調子が悪くなってきたので、新しいマウスを買って使ってみたら結構良かったよ。という話です。 レ … 続きを見る 今回はロコツに片減りしていたマウスソールを新しいモノに交換したら、マウスの滑り具合が復活してだいぶ快適になったよ。っていう話しです。 詳細(って言うほど詳しくもないけど)については本文に書いておく次 … 続きを見る

【Ryzen 9 3900も余裕で冷やせました】Deepcool AS500レビュー

【高性能で謎に安い】Samsung 980 レビュー【PCIe 3.0 x4では一番オススメのSSD】

【自作PC】Ryzenで末永く快適に使えるPCを組みたい!【OSインストール・ベンチマーク編】

【自作PC】Ryzenで末永く快適に使えるPCを組みたい!【組み立て編】

【自作PC】Ryzenで末永く快適に使えるPCを組みたい!【構想編】

キオクシアのUSBメモリーを使った感想・レビュー【安いワリにはふつうに使える】

SSDを足すだけで大抵の事は快適にできるPC,G-GEAR GA7J-G64/Tの感想とか

【作業効率アップ】ワイヤレスの多ボタンマウス Logicool G604 レビュー

【疲労軽減】タオルや手ぬぐいでリストレストを自作すると快適ですよ【おすすめ】

(たぶん)最安クラスの超軽量マウス! Hati HT-M CLASSIC EDITION自腹レビュー!

超軽量マウスの掃除にはサイバークリーンが便利ですよ【掃除用スライム】

ラクに左右分離型の利便を得られるキーボード! Mistel Barocco MD770 RGB 静音赤軸の自腹レビュー!

[PR]かなりなめらかな滑り具合! 洗濯機OKのマウスパッドが存外に良い。

ホイールが2つあって便利! ロジクールのMX Masterという多ボタンマウスがなかなか良い。

[PR]片減りしていたマウスソールを交換したらだいぶ快適になりましたわ。